LE CHÂTEAU DE COMPIÈGNE: ROYAL & IMPÉRIAL

- Igor Robinet-Slansky

- 15 oct. 2020

- 20 min de lecture

Dernière mise à jour : 12 févr. 2025

Je vous propose aujourd’hui de m’accompagner dans un château royal, devenu au cours de l’Histoire Palais Impérial : le château de Compiègne, dans le département de l’Oise, à 80 km de Paris.

Si la région de Compiègne est un lieu qui intéresse la royauté française dès le 6ème siècle, notamment pour ses forêts giboyeuses, c’est avec Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, mais aussi et surtout Napoléon 1er, puis grâce au couple impérial Napoléon III et Eugénie, que le château de Compiègne prendra ses lettres de noblesse.

La visite du palais de Compiègne se décompose aujourd’hui en quatre parties :

Le musée du Second Empire : je vous recommande fortement de le faire avant votre visite du château afin d’avoir les clés pour bien comprendre cette demeure impériale. attention car cette partie ferme également plus tôt que le reste du château.

Le musée de l'Impératrice: A faire également avant la visite du château en raison des horaires. Ce musée présente la vie intime de la famille impériale au sein d’espaces d’exposition intégrés dans les anciens appartements qui accueillaient les invités des célèbres ‘Séries de Compiègne’.

Le château en lui-même : C’est le cœur de la visite, avec ses appartements, ses salles de réceptions et autres cabinets aménagés et décorés comme ils l’étaient au 18ème siècle, mais surtout aux premier et second empires.

Le Musée national de la voiture : Inauguré en 1927, il présente entre autres une riche collection de moyens de locomotion allant de voitures hippomobiles -donc tirées par des chevaux- datant du 18ème et 19ème siècles ; divers cycles et motocycles retraçant l’histoire des deux-roues de 1817 aux années folles ; une trentaine d’automobiles datant de 1878 aux années 1920. Je ne détaillerai pas ce musée aujourd’hui, mais il est inclus dans la visite et vaut vraiment qu'on s'y attarde.

Le Parc du Palais avec ses jardins aménagés qui courent du château jusqu’à la forêt de Compiègne.

Mais sans plus attendre, rendons-nous à l’entrée du Palais.

Le Château de Compiègne, Palais Royal et Impérial

Avant de commencer la visite, j’aimerais vous faire quelques rappels pour mieux contextualiser le château de Compiègne. Un rappel historique de sa construction et de ses propriétaires, puis un focus plus particulier sur le Second Empire. Car la renommée de Compiègne est intimement liée au Second Empire. Une période de l’Histoire de France plus importante qu’on ne le pense souvent, et que l’on se doit de connaître pour appréhender au mieux cette visite.

Et puis, pour ne rien vous cacher, le Second Empire, avec son couple impérial emblématique, est l’une de mes périodes historiques favorites, pour les raisons que je vais vous exposer ci-après.

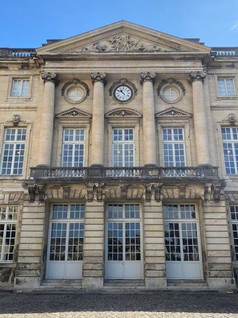

L’histoire du château de Compiègne

Commençons par une brève histoire du château de Compiègne. C’est Charles V qui choisit d’installer un château à Compiègne à la fin du 14ème siècle, à l’orée d’une forêt de 14 000 hectares. Un château quasiment achevé à sa mort en 1380 qui gardera un style médiéval jusqu’à ce que Louis XV décide de le moderniser avec l’aide de son architecte Ange-Jacques Gabriel. Ce nouveau château est construit dans un style novateur pour l’époque : une architecture néoclassique, plus simple, inspirée du classicisme français du 17ème siècle et de l’antiquité gréco-romaine.

La décoration intérieure fait elle-aussi preuve de plus de simplicité, sans dorures extrêmes -ce qui changera avec le Premier Empire. Louis XVI et Marie-Antoinette bâtiront la troisième aile du château qui donne sur le parc et qui ferme ce bâtiment en forme de triangle. Le couple royal achèvera aussi les derniers décors et ameublement intérieurs du palais.

Point anecdote ! Saviez-vous que c’est à Compiègne que Louis XV accueille Marie-Antoinette le 14 mai 1770? Elle est alors encore jeune archiduchesse d’Autriche, et arrive tout juste en France pour épouser le Dauphin, le futur Louis XVI.

Après la Révolution, Napoléon 1er, alors empereur, redécouvre Compiègne et décide de lancer sa rénovation de 1808 à 1810. C’est ici qu’après son divorce d’avec Joséphine en 1809, Napoléon reçoit pour la première fois sa future épouse, la jeune archiduchesse d’Autriche Marie-Louise, qui n’est autre que la nièce de Marie-Antoinette. La boucle est bouclée!

A la Restauration - règnes de Louis XVIII (1815-1824) & Charles X (1824-1830) - et sous la Monarchie de Juillet - règne de Louis-Philippe (1830-1848)-, Compiègne redevient une résidence royale occupée régulièrement par les différents souverains.

Mais c’est en symbole du Second Empire, proclamé par Napoléon III en 1852, que Compiègne apparaît aujourd’hui sous nos yeux. Napoléon III y conquiert le cœur d’Eugénie, qu’il épouse en 1853 et qui devient Impératrice des Français. Le Palais de Compiègne devient une des résidences préférées du couple impérial qui y organise ses célèbres « Séries de Compiègne », auxquelles toute l’élite française et internationale rêve d’être conviée.

Point anecdote: Qu’entend-on par « Séries de Compiègne » ? Chaque automne, le couple impérial s’installe avec sa suite au Palais de Compiègne pendant 3 à 6 semaines. A partir de 1856, pendant ce séjour annuel, Napoléon III et Eugénie invitent des personnalités triées sur le volet et qui sont conviées par « séries » hebdomadaires au Palais. Les groupes d’invités sont ainsi renouvelés chaque semaine. L’idée ? Rassembler l’intelligentsia de la société française et les grands du monde d’alors dans une atmosphère conviviale, libérée des contraintes habituelles de l’étiquette impériale. L’élite du Second Empire attend avec impatience cette saison des « Séries de Compiègne », avec toujours cette question : « en serai-je ou non ? ».

Les invités sont artistes, penseurs, scientifiques, aristocrates, industriels, princes ou souverains étrangers. Le couple impérial y reçoit entre autres personnalités : les Rothschild, Gustave Flaubert, Alexandre Dumas fils, les frères Pereire, Théophile Gautier, Prosper Mérimée, Gustave Doré, Eugène Delacroix, Giuseppe Verdi, le Baron Haussmann, Viollet-le-Duc, Charles Garnier, Louis Pasteur, Cuvier, Claude Bernard… mais aussi Guillaume 1er de Prusse, Louis II de Bavière, l’Empereur d’Autriche François-Joseph.

Chaque semaine, un train est affrété spécialement depuis Paris pour conduire une centaine de convives, ainsi que leur suite, jusqu’à Compiègne. On aménage pour eux des appartements au sein du Palais, un peu à l’image de chambres d’hôtel.

Point anecdote dans l'anecdote! Saviez-vous que l’Impératrice Eugénie est à l’initiative d’une pratique que l’on retrouve encore aujourd’hui dans nos grands hôtels? Elle instaure à Compiègne un moyen simple pour organiser le petit-déjeuner de ses invités et s'assurer qu'ils soient satisfaits. Chaque soir, elle leur fait distribuer un papier où ils peuvent cocher les éléments qui composeront le petit-déjeuner de leur choix. Il leur suffit juste de le remettre au personnel de service qui s’exécutera le lendemain matin.

A Compiègne, pendant les "Séries", chacun est libre de vaquer à ses occupations. Au programme: jeux, chasse, activité de plein air (comme le tir à l’arc), visite des environs, concerts. On s’y rencontre, on socialise, on y joue des pièces de théâtre ou on y assiste. Seule contrainte: être présent chaque soir en habit de soirée pour le dîner en compagnie du couple impérial.

Maintenant que vous en savez plus sur le château de Compiègne, son histoire et son rôle sous le Second Empire, j’aimerais continuer par un peu de contexte historique en rappelant ce qu’est le Second Empire et ce qu’il représente dans l’Histoire de France.

Un peu de contexte historique : le Second Empire (1852-1870)

Pour comprendre le Second Empire, revenons un peu en arrière. La révolution de 1789, mais surtout la déchéance de Louis XVI en 1792, marque la fin de longs siècles de monarchie en France, et le début de la République. Une courte République puisqu’à partir du 19ème siècle vont se succéder empereurs et monarques, jusqu’à la IIIème République en 1870.

Se succèdent ainsi :

Napoléon 1er, Empereur des Français de 1804 à 1815.

Deux Rois de France, les frères de Louis XVI qui instaurent la période de « Restauration » : Louis XVIII (1814/15-1824) et Charles X (1824-1830).

Puis Louis-Philippe 1er, qui fait partie de la branche cousine des Bourbons, la dynastie régnante jusqu’alors. Louis-Philippe instaure la Monarchie de Juillet de 1830 à 1848, et se fera appeler Roi des Français et non plus Roi de France, pour montrer une certaine inclinaison face au peuple français.

Les Français sont donc plutôt immergés dans un contexte monarchique qui leur semble légitime, à l’image d’ailleurs des autres nations européennes, elles aussi monarchiques.

En 1848, la IIème République est proclamée. Elle bouleverse le paysage politique français, mais elle ne durera que peu de temps. Elu Président, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon 1er, qu’on appelle alors le « Prince-Président », restaure l’Empire en 1852 par un coup d’Etat le 2 décembre 1851. Le Second Empire est proclamé l'année suivante. Napoléon III régnera ainsi 18 ans avec sa femme, l’Impératrice Eugénie, de 1852 à 1870 - la guerre franco-prussienne entre la France de Napoléon III et la Prusse de Bismarck, précipitera la chute de l'Empire et l'avènement de la 3e République.

Alors, je ne vais pas entrer dans les aspects politiques du Second Empire. Mais j’aimerais vous rappeler l’importance de cette période qui selon moi est trop souvent oubliée alors qu’elle est fondamentale dans la construction de notre monde moderne.

Le Second Empire est une période de grandes innovations techniques, scientifiques, économiques et sociales. C’est à cette période que Louis Pasteur, qui n’a pas encore inventé le vaccin, devient célèbre pour ses travaux de recherches, tout comme Claude Bernard, médecin fondateur de la médecine moderne. Le Second Empire voit naître une vie culturelle dont les noms célèbres raisonnent encore aujourd’hui : Beaudelaire, Flaubert, Stendhal, Mérimée, Zola pour la littérature ; Monet, Courbet, Manet pour la peinture ; Offenbach, Verdi, Auber pour la musique…

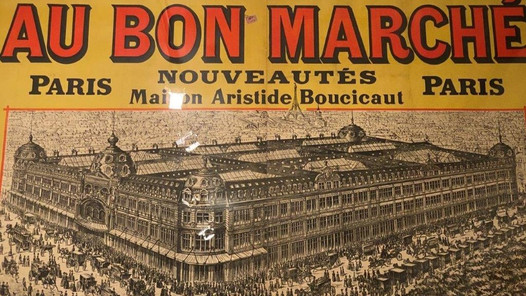

C’est aussi sous le Second Empire que se développent les Grands Magasins, comme le Bon Marché, le Bazar de l’Hôtel de Ville, la Samaritaine, le Printemps…

Il faut rappeler également que c’est sous le Second Empire que de gros changements en matière d’urbanisme et de transports sont réalisées, à Paris et partout en France. Le chemin de fer se développe à vitesse grand V. Ainsi, la nourriture se transporte plus facilement de région en région. Les régions françaises se spécialisent dans leurs savoir-faire agricoles : le vin, les cultures céréalières, les élevages etc... C’est d’ailleurs à cette période que le classement des grands vins de Bordeaux est instauré. C’est aussi là que les Halles de Paris sont créées pour mieux redistribuer la nourriture aux Parisiens.

De son côté, mandaté par Napoléon III, le Baron Haussmann, Préfet de la Seine, redessine Paris et impose le style haussmannien et ses grandes avenues.

Point anecdote ! En parlant de style, on se demande souvent ce qu’est le style Napoléon III. Et bien la réponse est venue d’un architecte bien connu, Charles Garnier, qui est choisi pour construire le nouvel Opéra de Paris, l’Opéra Garnier que l’on connaît tous aujourd’hui encore. Nous sommes au Palais des Tuileries. Charles Garnier expose son projet d’opéra à Napoléon III quand entre l’Impératrice. Eugénie aimerait que Viollet-le-Duc soit désigné comme l’architecte du nouvel opéra. Garnier le sait, et va la jouer fine quand l’Impératrice lui demande : «Mais quel est donc ce style, Monsieur Garnier ? Il n’est ni grec, ni même Louis XV ou Louis XVI !». Avec aplomb, Charles Garnier lui répond : « Ces styles sont dépassés. Ici, c’est du Napoléon III, Madame. Et vous vous plaignez ?». On imagine que l’Impératrice n’a plus su quoi répondre. La réponse est claire en tout cas : l’Opéra Garnier est de style Napoléon III. Un style flamboyant et éclectique, mélange de XVIIIe, de baroque, de goûts antiques ou encore de Renaissance, qui privilégie la polychromie, le faste des matériaux et des ornementations.

C’est aussi à cette époque que Proposer Mérimée, ami de longue date d’Eugénie, est chargé par l’Empereur de recenser les monuments français d’intérêt historique. Il s’agit de créer ce qu’on appelle aujourd’hui les Monuments Historiques pour conserver le patrimoine français. La Cathédrale Notre-Dame de Paris est ainsi rénovée par Viollet-le-Duc sous le Second Empire.

Pour finir, et c’est important pour appréhender notre visite du Palais de Compiègne, il y a un élément important et fondamental sous le Second Empire, c’est la fête. On ne peut parler de Second Empire, sans parler de « fête impériale». En effet, dès son élection en 1848, puis ensuite lors de son règne, à partir de 1852, Napoléon III organise des fêtes et réceptions somptueuses. L’idée est d’assoir la légitimité de son pouvoir aux yeux du peuple français, à travers des images de ces fêtes publiées dans la presse, mais surtout aux yeux de la haute société française et internationale : les élites anciennes -la noblesse d’Ancien Régime, la noblesse bonapartiste- mais aussi nouvelles, comme les personnalités de la finance, de l’industrie, de la culture. Aux yeux du monde, un régime impérial qui fait la fête, c’est un Empire qui se porte bien, dans une nation prospère et heureuse. Ces images de fêtes répandent à travers le monde l’image d’une France qui lance la mode avec ses crinolines, ses joaillers et la Haute Couture naissante ; c’est aussi l’image d’une France de culture, avec ses opéras, ses peintres, ou encore ses écrivains… Bref, une France qui rayonne à l’international, notamment lors des grandes expositions universelles lancées à cette époque.

Les fêtes impériales seront organisées tout d’abord à l’Elysée, puis au Palais des Tuileries où résident l’Empereur et l’Impératrice, ou encore à Fontainebleau et surtout à Compiègne où je vous emmène justement aujourd’hui et où, comme je vous l’expliquais, ont été organisées à partir de 1856 les fameuses « Séries de Compiègne » qui participent à l’image fastueuse du Second Empire.

La Chute du Second Empire a lieu assez soudainement en septembre 1870, malgré le soutien apporté à l’Empereur par les Français par plébiscite quelques mois auparavant. La raison : la Guerre avec la Prusse de Bismarck. Le pouvoir politique se divise entre pacifiste et partisans de la guerre. On ne mesure pas la puissance de cet Empire de Prusse qui cherche à unir tous les états allemands contre un ennemi commun : la France. Napoléon III qui est malade, est capturé à Sedan. La guerre est perdue. L’Alsace-Lorraine aussi.

A Paris, un groupe de Républicains proclame la République le 4 septembre 1870. L’Impératrice Eugénie, seule aux Tuileries et alors régente, s’enfuit et gagne l’Angleterre où son amie et alliée la Reine Victoria l’attend. Elle y vivra en exile avec son fils, le Prince Impérial -qui mourra en Afrique du Sud sous l’uniforme anglais en 1879. Tous deux y sont rejoints par l’Empereur qui y meurt le 9 janvier 1873. Eugénie vivra encore 47 ans. Elle reviendra en visite en France, puis en Espagne, son pays d’origine, où elle s’éteindra à Madrid le 11 juillet 1920 à l’âge de 94 ans, il y a 100 ans cette année. Ils sont tous les trois enterrés en Angleterre, à l’Abbaye Saint-Michel, sur leur domaine de Farnborough.

Point pratique ! Pour tout connaître des Empires Napoléoniens, je vous conseille la chaîne YouTube, Napoleonica, très claire et bien expliquée. J’ai beaucoup aimé aussi le site www.secondempire.fr.

Après cette longue introduction, je vous invite maintenant à entrer dans le château et me suivre dans ma visite des lieux.

La visite du château de Compiègne

La visite commence par les musées de l'Impératrice et du Second Empire.

Le musée du Second Empire & le musée de l'Impératrice

Je ne m’attarderai pas sur la visite du Musée du Second Empire. J’ai déjà pas mal détaillé les points essentiels de cette période qu’on retrouve ici sous forme d’objets et de tableaux.

Certains éléments ont cependant particulièrement attiré mon attention :

Les collections de peintures, notamment les portraits de Napoléon III et d’Eugénie, ou encore le célèbre tableau L’Impératrice Eugénie entourée de ses dames d’honneur (1855) réalisé par leur peintre fétiche, Winterhalter.

Le mobilier impérial en provenance d’autres résidences comme Saint-Cloud ou les Tuileries. On y trouve le bureau de l’Empereur, le lit de l’Impératrice initialement installé à l’Elysée, ou encore une sculpture de Jean-Baptiste Carpeaux représentant le Prince Impérial et son chien Néro.

Des objets intimes de la famille impériale, comme la tenue d’officier que le Prince Impérial portait lorsqu’il fut tué en Afrique du Sud, à l’époque le Zoulouland, en 1879. On y voit encore les 16 trous de sagaies qui ont l’ont mortellement atteint.

Il en va de même pour le musée de l'Impératrice dont je vous propose de retrouver les détails dans l'article dédié sur ce site, ici.

Explorer le château de Compiègne

Après avoir passer la grille d'entrée qui donne sur la cour côté rue, nous pénétrons dans le château.

Le Grand Vestibule

La visite du château de Compiègne débute par la salle des Colonnes ou Grand Vestibule. C’est l’entrée principale du château, notamment pour les invités de marque. La double colonnade de marbre qui s’étend sur 50 mètres est impressionnante et donne le ton : nous sommes bien dans un Palais Royal/Impérial.

Au milieu du Grand Vestibule se tient, majestueux, le grand escalier d’honneur, face à la porte d’entrée. Si la rampe reprend les emblèmes royaux (sceptre et main de justice), mais aussi les motifs du Roi Soleil (Louis XIV donc) on trouve au plafond le « N » de Napoléon 1er. Au premier palier de l’escalier, on découvre un sarcophage gallo-romain issu de la collection privée de Napoléon III, grand amateur d’archéologie. Cet escalier rassemble à lui seul donc les différentes époques qui ont traversé le Palais.

Cet escalier mène à l’appartement de l’Empereur, au premier étage.

La salle des Gardes

Nous pénétrons maintenant dans la salle des Gardes. Une immense salle voutée, avec des caissons au plafond et un très beau parquet au sol. Cette salle a été rénovée dans son état d'époque Louis XVI avec un décor sculpté qui célèbre l’engagement du Roi pour l’indépendance de l’Amérique.

De la salle des gardes, nous traversons une antichambre, dite antichambre double puisque sous Louis XVI, elle menait d’un côté aux appartements du Roi, et de l’autre à ceux de la Reine. On y remarque au-dessus de la cheminée un portrait de Louis XVI.

La salle à Manger de l'Empereur

Nous entrons ensuite dans la salle à manger de l’Empereur. Ancienne salle du Grand Couvert sous l’Ancien Régime, elle en garde le décor, tandis que le mobilier en acajou -table et chaises- provient de Napoléon 1er.

La salle des Cartes

Nous sortons de la salle à manger pour continuer vers la salle des cartes. On y trouve au mur la carte de la capitainerie des chasses de Compiègne réalisée pour Louis XVI, ainsi que deux plans de la forêt de Compiègne appartenant à Louis XV. Sous le Second Empire, c’est dans cette salle que les invités étaient présentés au couple Impérial le premier soir des « Séries ». Les jours suivants elle servait de salle de jeux.

Le salon de Famille

Nous rejoignons maintenant le salon de famille qui n’est autre que l’ancienne chambre à coucher de Louis XVI. Elle a été réaménagée sous le 1er Empire, notamment avec une série de miroirs muraux. Le Second Empire devait en faire une salle du trône, mais elle restera une salle de réception pour Napoléon III et Eugénie. On y retrouve des meubles typiques de cette époque comme le confident, ce fauteuil à deux places en quinconce, conçu pour mieux se parler discrètement, ou ce drôle de fauteuil à trois places, l’indiscret, qui permettait à trois convives d’échanger en toute intimité.

La chambre de l'Empereur

Nous gagnons ensuite la chambre de l’Empereur toute décorée d’or et de rouge. Construite pour Napoléon 1er, on retrouve l’aigle impérial qui surplombe le lit à baldaquin, et l’abeille impériale qui agrémente la toile de damas tendue à l’arrière de ce lit.

La chambre s'ouvre à l'arrière sur la salle de Bain de l'Empereur, avec sa baignoire, ses meubles en platane, et sa moquette léopard.

La Bibliothèque de l'Empereur

Quittons la chambre et la salle de bain pour rejoindre la bibliothèque de l’Empereur. C’est une des pièces le plus marquantes pour moi, car on y entre dans l’intimité de l’Empereur qui y travaillait souvent. Une porte en trompe-l’œil conduit directement aux appartements de l’Impératrice. Nous ne l’emprunterons pas, mais nous passons par un couloir qui nous mène tout droit chez l’impératrice, fût-elle Joséphine, Marie-Louise ou Eugénie.

Ici les appartements de l’Impératrice sont visités dans le sens inverse de ce qui se faisait à l’époque. Et à l’exception de quelques-unes restaurées dans leur aspect Second Empire, toutes les pièces sont ici présentées dans leur style 1er Empire, soit pour Joséphine -qui ne les verra pas finalisées-, soit pour Marie-Louise.

Le salon du Déjeun

La visite de l'appartement de l'Impératrice débute juste après la Bibliothèque de l'Empereur par le salon du Déjeun. C'est ici que Marie-Louise et Napoléon prenaient leur petit-déjeuner (le déjeuner ou déjeun à l'époque). Les murs et le mobiliers tendus de toile jaune, ainsi que les nombreuses fenêtres devaient conférer à la pièce une atmosphère chaleureuse, comme ensoleillée.

Le salon de thé de l'Impératrice

Nous nous trouvons désormais dans le salon de musique, ou salon de thé, de l’Impératrice. Ce salon a été rénové dans son état Second Empire. Eugénie y recevait ses invités privilégiés en fin d’après-midi pour le thé lors des «séries». Ce salon est d’inspiration chinoise, avec notamment de magnifiques tapisseries orientales.

La chambre de l'Impératrice

Nous pénétrons maintenant dans l’intimité de Marie-Louise, cette fois, et entrons dans sa chambre. Le lit est imposant! Deux grandes cornes d’abondance dorées l’entourent, tandis que deux statues retiennent les rideaux de toile blanche de ce lit à baldaquin. Depuis cette chambre majestueuse, on aperçoit un boudoir, qui servait de salle de bain et de salon privé. Mais nous ne pouvons malheureusement pas le visiter.

Le salon des Dames d'honneur

Attenant à la chambre, nous découvrons le salon des dames d’honneur. Nous sommes ici dans un salon d’apparat, donc de représentation officielle, qui répond à des règles plus rigoureuses d’étiquette. Il est présenté ici sous sa forme 1er Empire. On y trouve un magnifique lustre à trente bougies et un ensemble composé de pas moins de 37 assises.

Point anecdote ! La façon dont cette pièce est meublée est un exemple parfait du poids de l’étiquette sous l’Empire. Ici, les 37 sièges ont tous une fonction particulière :

. Le canapé pour le couple impérial, Napoléon 1er et Joséphine. Le chiffre de l’Impératrice y est brodé. Le .chiffre de Joséphine est comme sa signature, ici un « J » en forme de corne d’abondance.

. Les bergères pour Madame Mère – la mère de Napoléon, Laetitia Bonaparte.

. Les chaises pour les princesses enceintes.

. Les pliants pour le reste des invités ou de la cour. Les autres fauteuils n’ayant qu’un rôle décoratif.

Le salon des Fleurs

Après le salon des dames d’honneur, nous nous dirigeons vers le salon des fleurs. C’était une salle de jeux qui a servi un moment de chambre pour le prince impérial, le fils d’Eugénie. L’Impératrice souhaitait effectivement le savoir proche d’elle.

Point anecdote ! Dans cette pièce se trouve un guéridon sur le bois duquel le prince alors âgé de 12 ans et demi y a gravé la date du jour : le 4 décembre 1868. Un graffiti impérial avant l’heure!

Le salon Bleu

Nous poursuivons par le salon Bleu. Aménagé à partir de 1812 pour l'impératrice Marie-Louise, ce petit salon tendu de moire bleue rebrodée d'or, devait lui permettre de recevoir ses intimes. En réalité, les décors guerriers laisse penser que cette pièce aurait été prévue pour l'éducation du prince impérial, le futur Napoléon II (qui ne règnera pas, on le sait). Sous le Second Empire, le salon Bleu servira de salle d'étude et de jeux au fils de Napoléon III et Eugénie, le prince impérial Napoléon Eugène Louis Jean Joseph Bonaparte, dit Louis-Napoléon,

La salle à Manger de l'Impératrice

La salle à Manger de l'Impératrice présente des décors à l'antique: plafond en stuc moulé, murs peints imitant le marbre... Au sol, la moquette dite 'tigrée' (en réalité léopard) rappelle le style 'retour d'Egypte'.

On pénètre ensuite dans la galerie des chasses de Louis XV, ornée de très belles tapisseries réalisées par la manufacture des Gobelins.

Nous quittons l’appartement de l’Impératrice maintenant pour entrer dans les espaces de réception. Les plus beaux et spectaculaires selon moi.

La galerie de Bal

Tout d’abord, la Galerie de Bal. La première fois que j’y suis venu, des robes, accessoires et chaussures de l’Impératrice Eugénie y étaient exposés à l’occasion du centenaire de sa disparition. J'y ai ensuite, et entre autres, découvert une exposition de traineaux, de voitures pour enfants ou de porcelaines lors de mes visites suivantes.

Cette salle construite par Napoléon 1er fait 45 mètres de long. Elle servait alors de salle de récital pour Marie-Louise. Sous le Second Empire, cette galerie devient la salle à manger pour les «Séries». Une centaine d’invités y dinaient, autour de Napoléon III et Eugénie qui siégeaient l’un en face de l’autre au milieu de la grande table. C’est une salle magnifique, avec de très beaux lustres, des dorures, du marbre, du parquet… Bref, tout ce qui peut faire rêver les princes et princesses qui sommeillent en nous.

Après avoir passé un petit moment dans l’impressionnante Galerie de Bal, nous traversons la galerie des revues, commandée par Napoléon III pour y illustrer l’épopée de son oncle Napoléon 1er. D'un côté, la galerie Natoire, qui ouvre sur le musée national de la Voiture, et de l'autre, l'Antichapelle et la Chapelle.

La Galerie Natoire

La galerie Natoire, d'abord. Bâtie en 1858, cette jolie salle, tout en longueur, est la seule construction du Second Empire à Compiègne. Elle doit son nom aux neuf toiles réalisées par le peintre Charles Joseph Natoire entre 1735 et 1744 qui relatent l’histoire de Don Quichotte. Sous Louis XV, on avait prévu d'élever ici une chapelle. Sous le Premier Empire, cet emplacement devait servir à une salle de spectacle qui n'a jamais été construite. Avec Napoléon III et Eugénie, la galerie Natoire pouvait servir de salle à manger pour les « Séries » de Compiègne ou de salle de concert, mais c’était aussi un passage entre les Grands Appartements et le théâtre impérial (théâtre bâti, lui, sous le règne de Louis-Philippe 1er). Notez que le théâtre n'est ouvert que sur visite guidée.

L'Antichapelle et la Chapelle

Le salon de l'Antichapelle ouvre ensuite sur la Chapelle. On y trouve un bel ensemble de tapisseries des Gobelins datant du règne de Louis XIV (1643-1715). C'est ici qu'on se retrouvait avant d'entrer dans la Chapelle.

La Chapelle, donc, a toujours été située ici, depuis la construction de cette partie du château. Son décor actuel a cependant été réalisé au 19e siècle. Le plafond à caissons date de Napoléon 1er, les sols, colonnes et vitraux, du règne de Louis-Philippe (1830-1848), et les tableaux Renaissance ont été installés, eux, sous le Second Empire. C'est dans cette chapelle que Louis-Philippe organisera le mariage de sa fille, Louis d'Orléans, avec le premier roi des Belges, Léoplod 1er, le 9 août 1832. Comme beaucoup de chapelles palatiales, elle se présente sur deux niveaux: la tribune, au premier étage, servait pour la famille royale (ou impériale).

Après avoir retraversé l'Antichapelle, nous regagnons la salle des Gardes avant de redescendre l'escalier d'Honneur.

Pour la suite du château, de l’ancien appartement de la reine Marie-Antoinette, devenu au Premier Empire l'appartement du Roi de Rome, fils de Napoléon 1er et Marie-Louise, nous ne voyons que l’escalier d’Apollon qui y conduit depuis le rez-de-chaussée. Cet appartement, ainsi que celui dit double des Princes, ne sont visibles qu'en visite guidée. J'ai eu la chance d'y accéder. Ici, retrouvez ma visite de l'appartement dit du Roi de Rome.

Le musée national de la Voiture

La visite se poursuit par le musée national de la Voiture. Comme je le disais en introduction, je en vais pas m'attarder sur le détail de la visite, mais j'ai été agréablement surpris en le parcourant. Il est passionnant! Inauguré en 1927, il présente entre autres une riche collection de moyens de locomotion allant de voitures hippomobiles -donc tirées par des chevaux- datant du 18ème et 19ème siècles ; divers cycles et motocycles retraçant l’histoire des deux-roues de 1817 aux années folles ; une trentaine d’automobiles datant de 1878 aux années 1920.

Nous sortons du château. Mais avant de repartir de Compiègne, une visite du parc du château s’impose !

Le Parc du château de Compiègne

Lorsqu’il fait reconstruire le palais, Louis XV commande des jardins à la française, ce style de jardins très organisés, symétriques et maîtrisés, créés sous Louis XIV par André Le Nôtre.

Mais de ce jardin il ne subsiste que peu de choses. C’est Napoléon 1er qui fait réaménager le parc. Il précise à l’architecte Berthault qu’à travers ce jardin, il souhaite lier le Palais et la forêt. Napoléon III continuera dans ce sens à faire de ce parc un jardin arboré, irrégulier, à l’anglaise, où la nature paraît reprendre ses libertés. Je vous invite à y passer un peu de temps car il est vraiment agréable. On y trouve toutes sortes d’arbres, des statues, et même une sorte de tunnel de feuillage, « le Berceau de l’Impératrice », qui permet d’aller du Palais à la forêt à l’abri du soleil.

Point anecdote ! Nous sommes à Compiègne. Napoléon III s’y trouve avec Eugénie, qui n’est pas encore sa femme, et qu’il aimerait séduire. Alors qu’ils se promènent tous deux dans le parc, Eugénie remarque un trèfle qui brille par l’effet que la lumière produit sur les gouttes de rosée qui recouvrent ses feuilles. Elle partage son ressenti avec l’Empereur qui, dès le lendemain, lui fait livrer une broche d’émeraudes et de diamants qui rappelle ce trèfle mouillé de rosée. Elle ne la quittera plus. Peut-être est-ce là le lien particulier et sentimental qui la lie à Compiègne ?

Ainsi s’achève notre visite du Palais royal et impérial de Compiègne. J’espère que vous avez apprécié, et que le plaisir que j’ai éprouvé en la faisant vous a été communicatif. Sachez qu'au-delà du château et de son parc, la ville elle-même de Compiègne vaut qu'on s'y attarde. Pour savoir que faire à Compiègne, et bénéficier de bons conseils, rendez-vous dans l'article dédié sur le site de Copines de bons plans!

Mon avis sur cette visite :

En amateur du Second empire et de l’Impératrice Eugénie, j’avais depuis longtemps envie de visiter le Palais de Compiègne. J’ai été ravi !

Pourquoi je recommande cette visite:

Son point de vue pédagogique : On y apprend beaucoup sur cette période parfois un peu oubliée du Second Empire. Le Musée du Second Empire vaut vraiment le coup à ce propos, donc attention aux horaires pour ne pas le manquer. Il y a d’ailleurs des visites commentées de ce musée.

L’état de sauvegarde du château : il est merveilleusement bien aménagé et rénové. On y découvre et appréhende facilement les différentes personnalités qui l’ont habité au cours des siècles.

On entre en intimité avec le couple impérial Napoléon III et Eugénie, ce que j’ai trouvé parfois émouvant.

Les jardins sont magnifiques.

Informations pratiques :

Le château est ouvert tous les jours, sauf le mardi, les 01/01, 01/05, 25/12 et certains jours fériés:

Appartements de l'Empereur et de l'Impératrice : tous les jours, sauf mardi, de 10h à 18h (dernière admission à 17h15)

Musée du Second Empire : de 10h à 12h (dernière admission à 11h15) les mercredis, jeudis, samedis et dimanches

Musée national de la voiture : de 14h à 18h (dernière admission à 17h15) les mercredis, jeudis, samedis et dimanches

Les tarifs :

Plein tarif : 7,50€

Tarif réduit : 5,50€

Gratuit : moins de 26 ans et le 1er dimanche du mois pour tous.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site du château de Compiègne.

Les bijoux de cour sous le Second Empire : reflets de l'art décoratif impérial

Votre article sur le Palais de Compiègne évoque admirablement l'art de vivre du Second Empire. Cette période fascinante mérite qu'on s'attarde sur un aspect souvent méconnu : l'extraordinaire raffinement de la joaillerie de cour, véritable miroir de l'esthétique impériale.

L'Impératrice Eugénie, dont vous soulignez le goût exquis, révolutionna l'art du bijou. Ses parures, véritables œuvres d'orfèvrerie, s'inspiraient des codes esthétiques du style Napoléon III évoqués dans votre présentation. Les joailliers de la place Vendôme rivalisaient d'ingéniosité pour créer des pièces conjuguant tradition classique et innovation décorative.

Les techniques d'émaillage, particulièrement…