LE CHÂTEAU DE VILLEPRÉVOST (EURE-ET-LOIR) : UNE GENTILHOMMIÈRE BEAUCERONNE DU 18ᵉ SIÈCLE

- Igor Robinet-Slansky

- 18 oct. 2025

- 12 min de lecture

Le château de Villeprévost, niché dans la plaine de la Beauce, près de Tillay-le-Péneux (Eure-et-Loir), fait partie de ces demeures discrètes qui recèlent autant de charme que d’histoire. À une dizaine de kilomètres de Châteaudun, tout proche d’Orgères-en-Beauce, il se dresse dans un vaste parc clos de murs, au cœur d’une région où l’horizon semble infini.

Construit au 18ᵉ siècle sur les bases d’un manoir rural, entouré d’un jardin à la française dessiné par un élève de Le Nôtre, Villeprévost est une gentilhommière beauceronne typique de l’Ancien Régime : élégante mais sans ostentation, préservée dans son architecture d’origine, et propriété de la même famille depuis deux cents ans.

Mais derrière cette apparente sérénité, le château cache plusieurs légendes, notamment un épisode sombre et fascinant de l’histoire locale : c’est ici, dans le salon du château, en 1798, que furent interrogés plus de trois cents membres de la fameuse bande des chauffeurs d’Orgères, brigands redoutés qui terrorisaient la région en brûlant les pieds de leurs victimes pour leur faire avouer où elles cachaient leurs économies.

Entre histoire familiale, récits légendaires et mémoire paysanne, Villeprévost est un petit château singulier. Aujourd’hui ouvert à la visite ponctuellement (l’été et aux Journées Européennes du Patrimoine), il permet de découvrir non seulement une riche demeure beauceronne du 18ᵉ siècle et son parc – avec son colombier et sa jolie chapelle (élevée en 1873 en remerciement de la protection du domaine et de la famille durant la guerre franco-prussienne de 1870-71) ; mais aussi des histoires étonnantes, comme celle des criminels d’Orgères. D’ailleurs, dans le vieux colombier sont conservés les masques mortuaires de plusieurs de ces bandits exécutés à Chartres. Un lieu à l’atmosphère unique et étonnante, peu connu de notre patrimoine, mais qui mérite qu’on s’y attarde.

L’HISTOIRE DU CHÂTEAU DE VILLEPRÉVOST

Avant de partager ici ma visite du domaine de Villeprévost, parlons un peu d’Histoire… et d’histoires.

VILLEPRÉVOST : LE MANOIR DES ORIGINES

Bien avant de devenir la gentilhommière du 18ᵉ siècle que l’on visite aujourd’hui, Villeprévost fut d’abord un manoir rural. L’histoire du domaine remonte ainsi au moins au 16ᵉ siècle. Il est alors propriété des Ramezay, seigneurs de Lumeau (village situé à quelques kilomètres de là). On a peu d’informations sur la demeure d’alors, mais des documents de 1729 mentionnent déjà un pavillon central et un colombier, éléments caractéristiques de la vie seigneuriale à la campagne. Ces premières structures subsistent encore, intégrées à l’architecture actuelle.

LES RAMEZAY ET LES LE JUGE : L’ESSOR AU 18ᵉ SIÈCLE

En 1696, le domaine change de mains : François de Ramezay cède Villeprévost à Pierre Le Juge, seigneur de Goury et de Loigny, conseiller du roi Louis XIV et maître à la Cour des comptes de Paris. Issu d’une famille de notables parisiens, Le Juge voit en Villeprévost une résidence de campagne idéale et entreprend des travaux d’agrandissement.

Mais c’est surtout son fils, Charles Le Juge, qui transforme profondément le château au 18ᵉ siècle, à une époque où la Beauce, riche de ses terres agricoles, voit se multiplier de grandes demeures seigneuriales et bourgeoises. Il fait surélever la demeure, remanier les combles, remplacer les tuiles par des ardoises et doter les façades de grandes fenêtres à persiennes. En 1756, il fait également construire les deux ailes qui encadrent le pavillon central, ainsi que des communs, une orangerie, un fournil et une porcherie.

C’est aussi sous son impulsion, entre 1756 et 1760, qu’un parc à la française est dessiné par un élève d’André Le Nôtre le grand maître des jardins classiques – parmi lesquels Versailles ou Vaux-le-Vicomte. On y retrouve les codes du jardin à la française : allées rectilignes, bosquets taillés, perspectives géométriques.

Mais contrairement aux vastes châteaux de la Loire ou aux résidences princières, Villeprévost n’a pas vocation à impressionner par sa taille ni par une architecture ostentatoire. C’est une gentilhommière de campagne élégante, proportionnée, reflet du goût classique du siècle des Lumières, pensée pour le confort d’une famille noble ou aisée, et pour affirmer un certain rang social dans la région.

LES FOUGERON : 200 ANS À VILLEPRÉVOST

En 1784, criblé de dettes, Charles Le Juge doit se séparer de Villeprévost. Le domaine passe alors à Amand-François Fougeron (1757–1832), conseiller du roi au Châtelet d’Orléans. L’homme n’est pas seulement un notable : il est aussi un magistrat avisé, qui saura jouer un rôle décisif dans les heures sombres de la Révolution.

Arrêté pendant la Terreur, Fougeron est emprisonné à Orléans mais échappe à la guillotine. À partir de 1794, il s’installe définitivement à Villeprévost. Devenu juge de paix à Orgères-en-Beauce, il se retrouve en première ligne lors de l’affaire des fameux chauffeurs d’Orgères.

VILLEPRÉVOST ET LA BANDE DES « CHAUFFEURS D’ORGÈRES »

La « bande des chauffeurs d’Orgères » est un groupe de brigands redoutés, qui terrorisent la Beauce à la fin du 18e siècle. Leur mode opératoire ? Ils s’introduisent dans les fermes isolées, torturent les paysans en leur brûlant les pieds à l’aide de charbons ardents ou de chandelles pour qu’ils révèlent la cachette de leurs économies – d’où le nom de « chauffeurs ». Ils sèment la terreur dans une région agricole alors prospère, bientôt marquée par les troubles révolutionnaires.

UNE ORGANISATION REDOUTABLE

Loin d’être de simples maraudeurs, les Chauffeurs formaient une véritable société criminelle. Leur bande, active de 1785 à 1798 environ, rassemblait des dizaines, voire des centaines de complices. Ils avaient leurs chefs, leurs espions et leurs informateurs. Leurs effectifs, variables, pouvaient atteindre plusieurs centaines d’hommes répartis sur différents cantons de Beauce.

Parmi eux, des figures sont restées dans l’histoire :

Le Rouge d’Auneau, l’un des meneurs les plus craints, connu pour sa brutalité, capturé en 1798 et exécuté à Chartres en 1800.

Fleur-d’Épine, fils du brigand Poulailler, déjà célèbre au début du 18ᵉ siècle, qui rejoint la bande mais meurt dans les massacres révolutionnaires de septembre 1792.

Le Borgne-de-Jouy, espion infiltré, qui trahira finalement ses complices en livrant les retraites des brigands.

Leur terrain d’action s’étendait sur toute la Beauce, depuis Chartres jusqu’à Orléans, et parfois jusqu’à la vallée de la Loire.

L’ARRESTATION ET LE PROCÈS

En 1798, les autorités parviennent enfin à briser la bande. Les arrestations se multiplient grâce à l’infiltration de certains espions et à la dénonciation de complices. Et c’est le juge de paix Amand-François Fougeron, propriétaire de Villeprévost, qui va s’occuper de l’affaire. Dans le grand salon de son château, il interroge alors plus de 300 suspects – jusqu’à 50 par jour - entre le 30 janvier et le 2 mai 1798. Des suspects installés alors dans des cellules improvisées dans les caves du domaine.

Les procès sont retentissants. En octobre 1800, 21 « chauffeurs » sont condamnés à mort et exécutés sur la place publique de Chartres. L’événement attire une foule considérable, certains venus par curiosité, d’autres par soif de justice. D’autres brigands reçoivent des peines de bagne, parfois à perpétuité.

MÉMOIRE ET LÉGENDE

L’affaire des Chauffeurs d’Orgères fait grand bruit dans toute la France. On en parle dans les gazettes, on raconte leurs méfaits dans les villages. Les habitants, longtemps après, se souviennent de la peur qui régnait dans les campagnes.

À Villeprévost, un souvenir tangible demeure : les masques mortuaires des condamnés, moulés après leur exécution, sont conservés dans le colombier du domaine (ce sont en réalité ici des copies de ceux conservés à Chartres). Leur présence, saisissante, confère au lieu une aura presque mystérieuse. Certains racontent même que les âmes des brigands hanteraient encore les abords du château.

Aujourd’hui, cette histoire est entrée dans la mémoire collective de la Beauce. Elle illustre à la fois les violences d’une époque troublée et la capacité de la justice à reprendre le dessus. Villeprévost, qui fut le théâtre des interrogatoires, reste un lieu emblématique de cette page de l’histoire locale.

LE 19e SIÈCLE : ENTRE GUERRE ET PAIX

Le château traverse le 19ᵉ siècle sans grands bouleversements architecturaux. En revanche, il est directement touché par les événements de la guerre franco-prussienne de 1870. Lors de la bataille de Loigny, commune toute proche (aujourd’hui justement nommée Loigny-la-Bataille), qui oppose les troupes françaises aux Prussiens, le château sert d’hôpital de campagne. La salle à manger fut ainsi transformée en salle de soins, où l’on pansait les blessés.

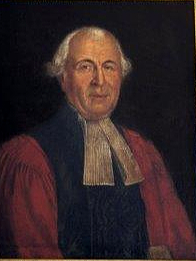

En 1873, une chapelle ex-voto dédiée à Notre-Dame et Saint Étienne est édifiée dans le parc, en remerciement de la protection supposée accordée par la Vierge au domaine et à la famille durant la guerre. Cette chapelle devient un lieu de recueillement familial et accueille parfois des offices privés. L’évêque de Chartres, Monseigneur de Hascouët, y séjourne régulièrement au tournant du siècle, trouvant à Villeprévost un havre de paix.

LE 20ᵉ SIÈCLE ET LA PRÉSERVATION PATRIMONIALE DE VILLEPRÉVOST

Au 20ᵉ siècle, Villeprévost reste dans la descendance de la famille Fougeron. Contrairement à beaucoup de demeures rurales vendues ou transformées en exploitations agricoles, le château est conservé comme résidence privée.

En 1986 et 1988, l’ensemble du domaine – façades et toitures du château, communs, pigeonnier et parc – est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Cette reconnaissance officielle permet d’assurer sa protection et de soutenir son entretien.

VILLEPRÉVOST AUJOURD’HUI

Toujours habité par la même famille depuis plus de deux siècles, Villeprévost a gardé son authenticité. Ni remaniements spectaculaires ni modernisations invasives : les propriétaires successifs ont choisi la continuité. C’est ce qui fait aujourd’hui la singularité du lieu : visiter Villeprévost, c’est pénétrer dans une demeure restée fidèle à son esprit du 18ᵉ siècle, mais habitée, vivante, et marquée par une mémoire forte, et la légendaire affaire des chauffeurs d’Orgères.

LA VISITE DU CHÂTEAU DE VILLEPRÉVOST

Du parc au château, en passant par le colombier ou la chapelle, le domaine de Villeprévost réserve de jolies surprises. Une visite guidée par le propriétaire des lieux qui nous régale de ses connaissances historiques et de ses anecdotes fascinantes.

LE CHÂTEAU

Dès l’arrivée, plus qu’un château comme on peut l’entendre avec ses tours et ses dimensions extravagantes, le visiteur découvre une élégante demeure du 18ᵉ siècle. Le château se présente alors comme un corps central flanqué d’ailes basses, aux proportions harmonieuses. Les façades sont simples, percées de fenêtres régulières, surmontées de toitures d’ardoise. Pas de fioritures baroques ni de surcharge décorative : ici, la sobriété est synonyme d’élégance.

À l’intérieur, on ne visite que peu de pièces – la demeure étant toujours privée et habitée. Ce qui marque surtout, c’est le grand salon où eurent lieu les enquêtes sur les chauffeurs d’Orgères. Sobre, mais chargé d’histoire, on imagine ici les longues heures d’interrogatoires, la lumière des chandelles, les regards des juges et des accusés.

Mais on est aussi marqué par les nombreux souvenirs de la famille Fougeron dont les portraits des ancêtres trônent sur les murs, aux côtés d’une diversité d’objets dignes d’un merveilleux cabinet de curiosité.

LE JARDIN ET LE PARC

Le parc est l’un des joyaux de Villeprévost. Clos de murs, il offre un véritable écrin de verdure dans la plaine beauceronne. Dessiné par un élève de Le Nôtre, il présentait à l’époque une composition classique : allée centrale, charmilles taillées, bois et bosquets ordonnés. Une organisation que l’on retrouve aujourd’hui même si les arbres et la nature sont bien plus présent désormais.

Mais, je vous disais que le château est riche d’histoires. L’une d’elle se tient justement dans l’allée du parc à l’arrière de la demeure. Orientée avec précision vers le château, celle-ci capte le soleil couchant le 15 août, jour de l’Assomption – fête commémorant la montée au Ciel de la Vierge Marie : ce soir-là, au crépuscule, les rayons du soleil apparaissent exactement au bout de la voûte formée par les rangées d’arbres.

Et ce n’est pas dû au hasard ! C’est une demande expresse du maître des lieux d’alors, Charles le Juge, pour rendre hommage à son épouse prénommée… Marie. Ce détail intime et symbolique, dit beaucoup du raffinement et du soin apporté à la conception de l’ensemble du domaine de Villeprévost, et donne une dimension poétique et symbolique au jardin.

LA CHAPELLE NOTRE-DAME-ET-SAINT-ÉTIENNE DE VILLEPRÉVOST

En franchissant la grille du domaine de Villeprévost, on est interloqué et émerveillé par la silhouette de la magnifique chapelle Notre-Dame-et-Saint-Étienne érigée dans le jardin situé à l’avant du château.

Après la guerre franco-prussienne et la défaite de la France en septembre 1870, le second Empire est précipité dans sa chute et la IIIe République est déclarée. Mais les troupes françaises continuent leurs combats contre les Prussiens, notamment en Beauce et à Loigny, à quelques kilomètres de Villeprévost.

Le château sert alors d’hôpital aux armées bavaroises, alliées des Prussiens – ce qui lui permettra d’être préservé. Face aux destructions alentours causées par la guerre – et notamment la tristement célèbre bataille de Loigny - les Fougeron se font alors la promesse d’élever une chapelle sur leur domaine si celui-ci est préservé, et si les membres de la famille sortent indemnes de cette tragédie.

Une chapelle ex-voto dédiée à Notre-Dame et Saint Étienne est ainsi édifiée dans le parc en 1873, en remerciement de la protection du domaine et de la famille. A l’intérieur, on peut admirer le chemin de croix en argent, les magnifiques vitraux réalisés à l’époque par un atelier orléanais, les armoiries de la famille visibles aux croisées d’ogives, ou encore ce magnifique tableau en faïence bleu du 16e siècle, originaire d’Italie. Ce chef d’œuvre provient de l’hôtel particulier de la famille de Savoye à Neuilly, dont fait partie la belle-fille de l’actuel propriétaire, Hervé Fougeron.

LA BATAILLE DE LOIGNY

La bataille de Loigny, livrée le 2 décembre 1870, s’inscrit dans la campagne de la Loire en pleine guerre franco-prussienne. Après la défaite de Sedan (2 septembre 1870) et la chute du Second Empire (4 septembre 1870), Léon Gambetta, ministre de l'Intérieur et de la Guerre du nouveau Gouvernement de la Défense nationale, constitue l’armée de la Loire, formée de troupes hétérogènes - mobiles, volontaires, gardes nationaux - chargées de secourir Paris assiégée.

Ce jour-là, trois corps français, sous les ordres des généraux Chanzy, des Pallières et de Sonis, affrontent les troupes prussiennes du grand-duc de Mecklembourg autour de Loigny-Lumeau-Poupry. Les Français progressent d’abord vers Goury et Loigny, mais les Prussiens contre-attaquent violemment dans l’après-midi. Leur artillerie, solidement installée à Lumeau, écrase les positions françaises et déborde leurs ailes.

Face à l’encerclement, les troupes françaises entament une retraite ordonnée. Les derniers défenseurs, retranchés au cimetière de Loigny, résistent héroïquement, mais la ligne est rompue.

La bataille se solde par une victoire prussienne et met fin aux espoirs français de libérer Paris. Quelques jours plus tard, Orléans tombe, le général d’Aurelle de Paladines est relevé de son commandement, et l’armée de la Loire ne se relèvera pas. Parmi les figures marquantes, le général de Sonis, grièvement blessé, incarne la résistance héroïque de cette journée tragique. Au total, la bataille de Loigny fera 9 000 morts (Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter le musée de la Guerre de 1870 à Loigny-la-Bataille).

LE COLOMBIER

Le colombier est sans doute l’un des lieux les plus marquants de la visite. À première vue, c’est une construction rurale traditionnelle, témoin du rôle agricole du domaine. On remarque cependant une particularité architecturale. Plutôt que d’être en poivrière (cône pointu) ou d’une seule pente, sa toiture est en forme de bonnet d’évêque, soit composée de deux pans.

A l’intérieur, on compte 970 boulins (cases réservées à un couple de pigeons et leurs petits). Sachant qu’il faut un demi-hectare pour nourrir un couple de pigeons, le propriétaire du colombier devait posséder suffisamment de terres aux alentours pour subvenir aux besoins de ses volatiles. Plus le colombier avait de boulins, plus la puissance du propriétaire s’affirmait. Il y a eu des pigeons à Villeprévost jusque dans les années 1950. Ils servaient pour la viande, mais aussi et surtout, on utilisait la colombine (les fientes) qu’on épandait dans les champs.

Mais le plus étonnant ici, ce sont les fameux masques mortuaires des chauffeurs d’Orgères accrochés aux murs. Le contraste est saisissant : dans ce colombier d’apparence paisible, ces visages figés rappellent l’histoire judicaire des lieux. Les masques mortuaires servaient à l’époque à laisser une trace de la mise à mort des condamnés, pour mettre en garde la population.

Parmi les visages à observer, ceux des trois seules femmes, compagnes et complices des chauffeurs.

Madeleine Beruet, dite « la Grande Marie », compagne de l’un des cerveaux de la bande, François Ringette, surnommé le « Beau François » et le « Rouge d’Auneau ».

Elisabeth Tondu, femme d’un autre chauffeur, André Berrichon.

Victoire Langé, elle aussi impliquée dans les pillages des chauffeurs.

LES CAVES

La visite se termine par les caves où, sous la demeure, seront un temps incarcérés les chauffeurs d’Orgères dans l’attente de leur interrogatoire. L’atmosphère est sombre, et on peut imaginer ici les bandits entassés, cherchant un moyen de s’échapper, grâce notamment à une reconstitution et des mannequins.

MON AVIS

Le château de Villeprévost est un lieu qui mérite d’être découvert. Peu connu – et ouvert ponctuellement -, il offre une double expérience : d’un côté, la découverte d’une belle demeure du 18ᵉ siècle et de son parc; de l’autre, l’immersion dans un épisode marquant de l’histoire locale, celui des chauffeurs d’Orgères.

La visite, qui se fait avec l’actuel propriétaire et descendant des Fougeron, est vraiment fascinante. Hervé Fougeron connaît par cœur l’histoire de son domaine. Son récit nous fait traverser les siècles avec passion, et on est captivé par les histoires et anecdotes qu’il partage avec nous, comme il les conterait à des proches.

Pour qui s’intéresse au patrimoine, à l’histoire ou simplement aux belles demeures de campagne, Villeprévost est une visite que je recommande.

INFORMATIONS PRATIQUES

Quoi ? Château de Villeprévost

Où ? 4, lieu-dit Villeprévost, 28140 Tillay-le-Péneux (Eure-et-Loir).

Quand ? Les visites se font en été (du 1ᵉʳ juillet au 15 août) sur réservation de préférence.

Le domaine est également accessible lors des Journées Européennes du Patrimoine

Accès ? Le domaine se situe à une vingtaine de minutes de Châteaudun, une heure de Chartres, et environ 1h30 de Paris par l’A10 puis la D927.

Combien ? 5 € adultes, 4 € pour les groupes (20 personnes et plus), gratuit pour les moins de 12 ans. Pendant les Journées du Patrimoine 2025, visite guidée à 8 €, tarif réduit à 5 € pour étudiants, PMR et moins de 18 ans.

Plus d’informations sur le site d’Eure-et-Loir Tourisme.

Commentaires