EXPOSITION « LE DERNIER SACRE » AU MOBILIER NATIONAL (PARIS) : VOYAGE AU CŒUR DES DERNIERS FASTES MONARCHIQUES

- Igor Robinet-Slansky

- 14 avr. 2025

- 16 min de lecture

Si, comme moi, vous avez raté l'invitation au couronnement de Charles III le 6 mai 2023, pas de panique ! Préparez-vous à vivre une expérience royale encore plus grandiose, ici même en France. Du 11 avril au 20 juillet 2025, la Galerie des Gobelins à Paris se métamorphose en un véritable théâtre de l'Histoire avec une exposition unique dédiée au sacre de Charles X (règne 1824-1830), dernier roi de France à avoir été couronné à Reims le 29 mai 1825, il y a 200 ans cette année.

Intitulée « Le Dernier Sacre », cette grande exposition orchestrée par le Mobilier national sous le commissariat général de Stéphane Bern, et scénographiée par Jacques Garcia, propose une plongée spectaculaire et immersive dans l’un des derniers éclats de la monarchie restaurée. On s’y croirait !

Des funérailles royales de Louis XVIII à la cérémonie solennelle du sacre de Charles X en la cathédrale de Reims, en passant par l’effervescence des préparatifs - réalisés en seulement huit mois -, le voyage royal à Reims, les nombreux objets souvenirs créés pour l’occasion, ou encore les témoignages des contemporains (Victor Hugo en tête), elle retrace le faste d’un événement oublié, mais éminemment symbolique. Une cérémonie majestueuse qui, après les troubles de la Révolution et l’exubérance du Premier Empire, doit marquer le retour à la grandeur de la monarchie française.

À la croisée de l’art, de l’histoire et de l’artisanat, cette exposition inédite est, en outre, une véritable ode aux savoir-faire artisanaux. Des savoir-faire d’exception déjà en partie portés, au 19e siècle, par les manufactures royales - aujourd’hui nationales - des Gobelins (tapisseries) et de Sèvres (porcelaine et céramique), et par le Garde-Meuble de la Couronne - aujourd’hui Mobilier national.

Décors, tapisseries, mobilier, vêtements officiels, objets d’art et de pouvoir, peinture, plans, documents… ils ont été spécialement rassemblés par les conservateurs du Mobilier national et restaurés par les équipes expertes des Manufactures nationales, pour le plus grand bonheur des visiteurs.

29 MAI 1825 : LE SACRE DE CHARLES X À REIMS

Après la chute du Premier Empire et la double abdication de Napoléon 1er - une première fois le 6 avril 1814 puis une seconde le 22 juin 1815 -, la France redevient une monarchie.

Deux rois se succèdent alors sur le trône de France pendant cette période dite de Restauration (1814/15-1830). Ce sont les frères du défunt roi Louis XVI (règne 1774-1792), guillotiné le 21 janvier 1793 :

Louis XVIII : Louis Stanislas Xavier de France, comte de Provence, né le 17 novembre 1755 ; roi de France du 6 avril 1814 au 20 mars 1815 puis du 8 juillet 1815 à sa mort, le 16 septembre 1824.

Charles X : Charles-Philippe de France, comte d’Artois, né le 9 octobre 1757 ; roi de France du 16 septembre 1824 jusqu’à son abdication le 2 août 1830, à la suite de la révolution des Trois Glorieuses (27, 28 et 29 juillet 1830). Remplacé par son cousin Louis-Philippe d’Orléans, devenu Louis-Philippe 1er (règne 1830-1848), roi des Français (et non plus roi de France, pour montrer son inclinaison face au peuple), l’ex Charles X meurt en exil le 6 novembre 1836 en Autriche à Görz (aujourd’hui Gorizia à la frontière italo-slovène).

Plus d’information sur la vie du comte d’Artois et le règne de Charles X ci-après.

LE DERNIER SACRE D’UN ROI

Le 16 septembre 1824, la mort de Louis XVIII ouvre une nouvelle page de la Restauration avec l’accession au trône de son frère cadet, le comte d’Artois, sous le nom de Charles X. Dans une France marquée par les séquelles de la Révolution et de l’Empire, le nouveau roi entend réaffirmer la légitimité monarchique par un acte fort, à la fois religieux, politique et hautement symbolique : un sacre.

La cérémonie, prévue à la cathédrale de Reims - comme le veut la tradition capétienne -, doit rivaliser avec les grandes pompes européennes, notamment celle du couronnement de George IV en Angleterre. Or, le temps presse : il ne reste que huit mois pour tout organiser.

L’exposition revient sur cette véritable course contre la montre, mobilisant les meilleurs artisans, artistes et décorateurs de l’époque pour faire de ce couronnement une manifestation éclatante de la monarchie restaurée.

Notez qu’en 1000 ans de monarchie française, 33 rois seront ainsi sacrés en la cathédrale de Reims, là même où Clovis, le premier roi des Francs, fût baptisé par l’archevêque Saint Remi à Noël 496 (498 ou 499). La cérémonie du sacre royal doit ainsi rappeler cet acte fondateur de l’unification du royaume de France.

Pour en savoir plus sur cette tradition royale séculaire, rendez-vous dans mon article dédié au sacre des rois de France.

DES ŒUVRES EXCEPTIONNELLES VENUES DE TOUTE LA FRANCE

L’un des grands atouts de cette exposition réside dans la richesse et la diversité des œuvres présentées. Outre les trésors issus des collections du Mobilier national, de nombreuses institutions ont consenti à des prêts prestigieux : le musée du Louvre, le château de Versailles, le musée de l’Armée, le musée de la Légion d’honneur, le palais du Tau à Reims... Certaines pièces proviennent même de collections privées ou de descendants de protagonistes de l’époque.

Parmi les objets les plus remarquables : des habits brodés de fils d’or et d’argent, des ornements religieux, des éléments de mobilier liturgique, des tableaux de commande célébrant la cérémonie, des pièces de vaisselle, des cadeaux diplomatiques… Autant de témoignages matériels qui racontent l’importance accordée à la représentation, au prestige et à l’art du paraître dans cette monarchie de la Restauration.

« LE DERNIER SACRE » : UNE CÉLÉBRATION DES MÉTIERS D’ART

« Le Dernier Sacre » ne se contente pas de relater un événement historique : elle rend aussi un hommage vibrant aux artisans d’art qui ont contribué à sa splendeur. Costumiers, brodeurs, tapissiers, orfèvres, sculpteurs, relieurs ou ébénistes : tous ont mis leur virtuosité au service de la monarchie. Beaucoup étaient restés anonymes, éclipsés par les grandes figures politiques ou artistiques. Grâce à un important travail de recherche, l’exposition leur redonne une place centrale.

Cette célébration du luxe à la française s’inscrit parfaitement dans les missions du Mobilier national, institution dédiée depuis le 17e siècle – sous le nom de Garde-Meuble de la Couronne - à la création, la conservation et la valorisation du patrimoine mobilier de l’État.

LE MOBILIER NATIONAL : GARDIEN DES SAVOIR-FAIRE

Héritier du Garde-Meuble royal fondé sous Louis XIV, le Mobilier national conserve aujourd’hui plus de 130 000 pièces – meubles, tapisseries, luminaires, sièges, textiles – qui ornent les palais de la République et témoignent de plusieurs siècles de création française. Il joue aussi un rôle moteur dans la transmission des savoir-faire, en abritant notamment les manufactures des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie, ainsi que les Ateliers de recherche et de création.

LE PARCOURS DE L’EXPOSITION : UNE IMMERSION AU CŒUR DU « DERNIER SACRE » EN DIX ACTES

Présentée sur deux niveaux, l’exposition suit un parcours chronologique et scénographique immersif organisé en dix sections.

LE REZ-DE-CHAUSSÉE : LES PRÉPARATIFS

Le rez-de-chaussée est consacré aux préparatifs du sacre.

1. LE ROI EST MORT, VIVE LE ROI !

L’exposition s’ouvre sur les funérailles du roi Louis XVIII. Dès cette première pièce, on est subjugué par la scénographie immersive, la beauté des décors, le faste des textiles restaurés par les mains expertes des manufactures nationales et du Mobilier national : velours de soie rebrodés de fleurs de lys ou de larmes d’argent, dais majestueux surplombant le cercueil, couronne royale…

2. ORGANISER LE SACRE

Depuis l’Ancien Régime et celui de Louis XVI en 1775, la France n’avait plus connu de sacre monarchique. Charles X fait ainsi appel au duc de Doudeauville pour superviser l’ensemble des préparatifs d’une cérémonie qui doit être des plus majestueuses.

Les objets liturgiques des sacres passés, les costumes, et tant d’autres accessoires sont manquants, détruits ou disséminés pendant la Révolution. Une fois le budget voté par les deux Chambres - des Pairs et des Députés -, il faut donc mobiliser les meilleurs artisans et ouvriers issus des manufactures royales ou d’ateliers indépendants pour réaliser tous les éléments nécessaires – la France n’est pas encore industrielle mais elle l’est déjà bien plus qu’à la fin du 18e.

On découvre dans cette section comment certaines fonctions disparues reprennent du service : le grand aumônier qui doit célébrer le sacre, le grand maître des cérémonies en charge du protocole, le grand maître de France pour superviser le festin suivant la cérémonie, ou encore le grand chambellan responsable des musiques.

On observe aussi des rouleaux de tissus fabriqués spécialement pour l’occasion et toujours conservés en l’état au Mobilier national, ou encore le plan de la cérémonie qui indique où chaque inviter prendra place dans la cathédrale.

3. LE VOYAGE ROYAL VERS REIMS

Pour mener le roi à Reims, où il résidera dans le palais du Tau voisin de la cathédrale, il faut d’abord créer un carrosse à la dimension de l’événement. On n’en voit ici qu’une petite partie (le carrosse original, conservé à Versailles et transformé par Napoléon III, étant trop volumineux pour être exposé), mais on peut voir le travail remarquable des artisans, notamment pour les harnais des chevaux, ornés de passementeries exceptionnelles.

Ce cortège de six voitures et 179 chevaux arrive à Reims le 28 mai 1825. Il en repart après le sacre ? le 6 juin, avant d’entrer solennellement dans Paris.

4. LE LOGEMENT DU ROI À REIMS

Le parcours s’ouvre ensuite sur une pièce remarquable, où est reconstituée la chambre du roi dans le palais du Tau à Reims. Par manque de temps, on ne crée pas ici de nouveaux meubles, mais on fait venir du mobilier de Fontainebleau et des Tuileries.

La visite se poursuit à l’étage, où on est invité à suivre le sacre de Charles X.

LE PREMIER ÉTAGE : DU FASTE DU SACRE À LA CHUTE DE CHARLES X

À l’étage, changement d’ambiance : on vit le sacre et son cérémonial comme si on y était. Mais avant de gravir les marches, on ne peut qu’admirer le magnifique dais du chœur exposé ici : suspendu à la voûte de la cathédrale, il permettait de marquer symboliquement la place du roi pendant la cérémonie. Ce dais exceptionnel est montré pour la première fois depuis la fin du règne de Charles X.

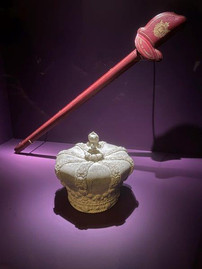

5. COURONNE, SAINTE AMPOULE, ÉPÉE… LES INSIGNES DU POUVOIR

La cérémonie du sacre est régie par de nombreux codes auxquels sont liés de nombreux objets, symboles du pouvoir royal.

Dans cette pièce feutrée, on admire une paire de masses d’armes d’huissiers de la chambre du roi, les glaives des princes ; la Sainte-Ampoule où se trouve le Saint-Chrême, l’huile avec laquelle Clovis aurait été baptisé ; la couronne dite de Charlemagne, détruite sous la Révolution et recréée pour le sacre de Napoléon 1er en 1804 – ici elle est redorée et réadaptée pour Charles X ; ou encore de luxueux objets d’orfèvrerie – vase, plat et pain en or…

6. LE SACRE !

C’est la section qui, j’en suis sûr, impressionnera le plus les visiteurs : et ça se comprend ! Ici, l’immersion est totale. Je vous invite à bien scruter chaque détail de ce tableau grandeur nature spectaculaire, à la mesure de l’événement.

On entre en effet littéralement dans la cathédrale de Reims, au milieu de la Cour et des corps constitués, comme si l’on assistait à la cérémonie du 29 mai 1825, alors mise en scène par Pierre-Luc Cicéri et Antoine-Marie Lebe-Gigun dans des décors imaginés par les architectes Hittorff et Lecointre.

Grâce à une scénographie immersive, renforcée par le goût du détail de Jacques Garcia, l’exposition recrée les temps forts de cette journée solennelle : l’onction, le couronnement, la présentation des insignes, les chants liturgiques… Un véritable théâtre du pouvoir se déploie sous nos yeux, entre sacré et politique, tradition et parade.

Si le sacre de Charles X s’inspire fortement de ceux de l’Ancien Régime, quelques adaptations ont été faites pour qu’il réponde aux codes de l’époque : le roi prête serment sur la charte constitutionnelle de 1814 ; on ne jure plus de combattre les hérétiques mais, au contraire, des représentants juifs et protestants sont présents ; et les élus de la Chambre des Pairs et de la Chambre des Députés sont invités.

Débuté à 8 heure du matin, le sacre se termine par une messe à 11h30.

7. LE FESTIN

La suite de l’exposition nous conduit à la table du roi, lors du festin qui succède à la cérémonie du sacre dans la grande salle du palais du Tau. Ici, vaisselle et objets décoratifs ont été spécialement créés, entre autres, par la Manufacture de Sèvres.

On dit que durant le séjour de la Cour à Reims, plus de 7000 couverts auraient été servis !

8. LA CÉRÉMONIE DU SAINT-ESPRIT

Après le sacre, les traditions ressuscitées de l’Ancien Régime continuent. Ainsi, le 30 mai, toujours en la cathédrale de Reims, le roi tient une cérémonie de réception de l’ordre du Saint-Esprit, l’ordre de chevalerie le plus prestigieux de l’Ancien Régime réinstauré ici par le nouveau roi.

Grand-maître de l’ordre du Saint-Esprit, Charles X décore 29 chevaliers. Cette cérémonie d’un autre temps surprend autant qu’elle interroge les contemporains.

À PROPOS DE L’ORDRE DU SAINT-ESPRIT

L’ordre du Saint-Esprit est un ordre de chevalerie français fondé par le roi Henri III (règne 1574-1589) le 31 décembre 1578, dans un contexte de troubles religieux marqués par les guerres de Religion. Il devient rapidement l’ordre de chevalerie le plus prisé de l’Ancien Régime, dépassant en prestige l’ordre de Saint-Michel créé en 1469. Trop largement distribué, ce dernier avait en effet perdu de sa valeur symbolique, conduisant le roi à fonder un ordre plus exclusif. Les deux ordres coexistent cependant dans une hiérarchie implicite : pour entrer dans l’ordre du Saint-Esprit, il faut d’abord avoir été fait chevalier de Saint-Michel. Chaque chevalier est alors titré « chevalier des ordres du roi ».

L’ordre du Saint-Esprit devient l’ordre d’élite réservé à la haute noblesse et aux grands serviteurs de l’État. Il vise à récompenser les plus hauts dignitaires du royaume et à renforcer la fidélité des grands seigneurs à la monarchie catholique.

Les cérémonies d’investiture – ou de réception - de l’ordre du Saint-Esprit se déroulent avec faste dans les chapelles du palais du Louvre ou du couvent des Grands-Augustins à Paris, et, plus tard, dans la chapelle royale de Versailles. Les insignes de l’ordre comprennent une croix fleurdelisée portée en sautoir sur un ruban bleu ciel, qui donnera aux chevaliers le surnom de « cordon bleu ».

L’ordre est aboli en 1791 pendant la Révolution. Brièvement restauré sous la Restauration, il disparaît définitivement après 1830.

9. LES SOUVENIRS DU SACRE

Comme aujourd’hui, qui dit cérémonie nationale exceptionnelle, dit création d’objets de souvenir inédits. Les manufactures royales s’activent donc pour réaliser des objets plus ou moins luxueux pour assoir l’autorité et la légitimité du roi. Des produits dérivés que l’on observe dans cette partie de l’exposition : médailles, vaisselles, tableaux…

Certains objets précieux sont également offerts au nom du roi aux ambassadeurs ou aux chefs d’État étrangers afin de diffuser dans toute l’Europe l’image d’une monarchie française restaurée flamboyante. Par ailleurs, des cadeaux sont remis aux artistes qui feront l’éloge du sacre et du souverain dans leurs œuvres – pièces de théâtre, publications, peintures... Ainsi, Victor Hugo recevra un service de Sèvres exclusif pour « Le Sacre de Charles X », une ode au nouveau roi.

10. LA FIN DE RÈGNE

L’exposition se termine par la fin du règne de Charles X, contraint d’abdiquer le 2 août 1830 après la Révolution des Trois Glorieuses les 27, 28 et 29 juillet précédents. Il sera remplacé au pouvoir par son cousin, Louis-Philippe d’Orléans, qui devient le roi des Français Louis-Philippe 1er. C’est le début de ce qu’on appellera la Monarchie de Juillet (1830-1848).

À PROPOS DE CHARLES-PHILIPPE DE FRANCE, COMTE D’ARTOIS PUIS ROI CHARLES X

Charles-Philippe de France naît le 9 octobre 1757 au château de Versailles. Titré comte d’Artois, il est le 7e enfant du Dauphin de France et fils de Louis XV, Louis-Ferdinand de France (1729-1765), et son 5e et plus jeune fils. À la mort de ses deux frères ainés, c’est son frère Louis-Auguste, futur Louis XVI, qui doit devenir Dauphin et héritier du trône. Il le sera plus vite que prévu puisque son père meurt le 20 décembre 1765 alors que Louis XV, leur grand-père, règne toujours. Le 10 mai 1774, le roi meurt, Louis XVI lui succède.

LE COMTE D’ARTOIS À VERSAILLES

Promis à Louise-Adélaïde de Bourbon-Condé, Charles-Philippe épouse finalement Marie-Thérèse de Savoie le 16 novembre 1773, afin de renforcer l’alliance entre la France et la Savoie. Ensemble ils auront quatre enfants : Louis-Antoine d’Artois (1775-1844), duc d’Angoulême, qui épousera après la Révolution la fille de Marie-Antoinette, Marie-Thérèse de France ; Mademoiselle d’Artois (1776-1783) qui mourra jeune et n’aura pas de prénom car elle n’est pas encore baptisée le jour de son décès ; Charles-Ferdinand d’Artois (1778-1820), duc de Berry, le fils préféré ; et Mademoiselle d’Angoulême (6 janvier - 22 juin 1783) qui ne vivra que quelques mois et n’aura également pas de prénom.

Le comte d’Artois est très porche de sa belle-sœur Marie-Antoinette, et son attrait pour les jeux et son caractère affirmé en feront le trublion de la famille royale. Il sera d’ailleurs de toutes les fêtes, prendra part aux pièces de théâtre jouées par la petite cour de la reine, et dépensera sans compter.

LA RÉVOLUTION

Lorsque la Révolution éclate, il est l’un des premiers à fuir la France dans la nuit du 16 au 17 juillet 1789, lançant le mouvement de l’émigration de la noblesse française. Réfugié à Turin, dans le Piémont, il s’emploie à convaincre les cours étrangères d’intervenir au secours de son pays et de son frère.

En juin 1791, il retrouve en exil son deuxième frère, le comte de Provence. Ce dernier était resté avec Louis XVI jusqu’à la fuite manquée de la famille royale, rattrapée à Varennes le 20 juin 1791. Le comte d’Artois engage alors une série de voyages, de cours européennes en cours européennes, jusqu’en Angleterre où il tente d’opérer une contre-révolution avec une armée dite « armée des Princes ». Mais il est stoppé à Valmy le 20 septembre 1792.

Nommé Lieutenant-Général du Royaume en février 1793, il se rend en Russie pour solliciter l’aide de Catherine II, mais l’alliance Russie-Angleterre nécessaire ne prendra pas. Les plans échouent, dont celui, en 1795, d’un déparquement sur l’île d’Yeu en Vendée pour aider les royalistes en guerre contre les révolutionnaires. Finalement, en 1799, il s’installe à Londres où il restera jusqu’en 1814, de la fin de la Révolution, donc, jusqu’à la chute du Premier Empire de Napoléon 1er.

LA RESTAURATION ET LE RÈGNE DE LOUIS XVIII (1814/15-1824)

Après l’abdication de Napoléon 1er le 6 avril 1814 à Fontainebleau, le comte de Provence, deuxième frère du comte d’Artois, est appelé par le Sénat français à monter sur le trône de France sous le titre de roi Louis XVIII.

C’est le début de la première période de Restauration qui voit le retour d’un monarque à la tête du pays. Le comte d’Artois accompagne son frère qu’il a aidé dans la préparation de son retour en France, et devient Colonel Général des Gardes Nationales le 15 mai 1814.

Mais Napoléon Bonaparte, exilé sur l’île d’Elbe au large de l’Italie, réussit à s’enfuir et à remonter depuis le sud de la France jusqu’à Paris où il reprend le pouvoir le 20 mars 1815. Ce nouveau règne, qu’on appellera la Période des Cent Jours, est de courte durée puisque l’ex-empereur est défait par les coalitions étrangères à Waterloo le 18 juin 1815. Il est alors contraint d’abdiquer une nouvelle fois le 22 juin suivant dans son palais de l’Élysée. Le 8 juillet 1815, Louis XVIII remonte ainsi sur le trône, alors que son ennemi, Bonaparte, est exilé par les Anglais sur l’île de Sainte-Hélène où il mourra le 5 mai 1821. La seconde période de Restauration s’ouvre ainsi en France.

LA RESTAURATION ET LE RÈGNE DE CHARLES X (1824-1830)

Le 16 septembre 1824, Louis XVIII meurt, et c’est donc naturellement que son frère lui succède, sous le nom de Charles X. Contrairement à son frère, le 29 mai 1825, il décide d’organiser une cérémonie de sacre à Reims, comme la tradition d’Ancien Régime l’exigeait pour les nouveaux monarques. Ce sacre d’un autre temps surprendra l’opinion et marquera les prémices d’un règne effectivement nostalgique de la monarchie d’Ancien Régime.

Alors que Louis XVIII avait ouvert la voie à une monarchie plus en phase avec l’héritage révolutionnaire, Charles X apparaît plus conservateur et désireux de revenir sur les acquis libéraux. Le nouveau roi, soutenu par les ultraroyalistes, va travailler à restaurer l’Ancien Régime et effacer la Révolution de 1789. Il prend alors une série de mesures autoritaires, parmi lesquelles: la limitation du droit de vote, l’indemnisation des nobles qui avaient émigré (mesure qu’on appellera le « milliard des émigrés »), ou encore par exemple, l’instauration d’une loi sur le Sacrilège afin de redonner à la France une identité et une morale toute chrétienne.

Finalement, après plusieurs dissolutions de la Chambre des Députés (assemblée), une alternance de ministères plus ou moins modérés et surtout plus ou moins compétents, d’ultimes élections législatives ont lieu en juillet 1830, renforçant l’opposition libérale au régime monarchique de Charles X. Le 25 juillet, en réaction à cet échec politique et s’appuyant sur la Charte constitutionnelle qui régit la vie politique et juridique du pays depuis 1814, le roi promulgue quatre ordonnances qui suspendent la liberté de la presse, dissolvent la Chambre nouvellement élue, modifient la loi électorale pour réduire le nombre de votants, et fixent de nouvelles élections au 6 et 13 septembre 1830.

Mais le peuple de Paris se soulève et des combats ont lieu les 27, 28 et 29 juillet (trois journées qu’on appellera les Trois Glorieuses). Le 2 août 1830, replié au château de Rambouillet, Charles X abdique en faveur du duc de Bordeaux, son petit-fils. Cependant, la Chambre des députés ne l’entend pas ainsi, et le 7 août 1830, le trône est déclaré vacant.

On porte alors à la tête du pays un autre roi descendant de la branche des Orléans, cousine de celle des Bourbon dont est issue Charles X : Louis-Philippe 1er, ancien duc d’Orléans. Pour marquer sa différence avec le règne autoritaire de Charles X, Louis-Philippe prend le titre de roi des Français, et non plus roi de France, pour montrer son inclinaison vis-à-vis du peuple.

L’EXIL

Charles X s’exile alors en Écosse à Holyrood, d’abord, puis à Prague, avant de finir sa vie à Görz, alors en Autriche mais aujourd’hui à la frontière italo-slovène (Gorizia), où il meurt d Choléra le 6 novembre 1836.

La Monarchie de Juillet de Louis-Philippe, instaurée le 9 août 1830, est renversée par une ultime révolution le 24 février 1848, conduisant à l’avènement de la IIe République dont le premier président ne sera autre que Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon 1er. Un Bonaparte qui rétablira l’Empire en 1852 et qui prendra le nom de Napoléon III. Le Second Empire durera jusqu’à la guerre franco-prussienne de 1870, laissant définitivement place au régime républicain en France avec la IIIe République (1870-1940).

MON AVIS

« Le Dernier Sacre » est ce qu’on peut appeler une exposition-événement. Ici, pas besoin de connaître Charles X et l’histoire de France pour apprécier la visite et s’émerveiller des œuvres et objets présentés.

À travers la scénographie spectaculaire de Jacques Garcia, et le parcours pédagogique proposé par Stéphane Bern, on découvre des objets et documents inédits rassemblés pour la première fois au Mobilier national ; on observe les décors, on admire le faste, et on vit l’Histoire. On apprend ainsi beaucoup sur la splendeur et les derniers souffles de la monarchie française.

Et s’il est question d’un événement vieux de deux siècles, l’exposition trouve des résonances très actuelles. Elle interroge notre rapport aux rites, au pouvoir, à la mémoire historique.

Elle questionne aussi le rôle des objets et des images dans la mise en scène politique. À travers les ors et les fastes du 19e siècle, c’est tout un art de vivre et de gouverner qui se donne à voir - entre grandeur monarchique et fragilité d’un régime qui s’effondrera à peine cinq ans plus tard.

Dans un contexte où les savoir-faire d’excellence connaissent un regain d’intérêt, cette exposition rappelle également combien l’artisanat peut être porteur de sens, d’histoire et de beauté. Une invitation à regarder autrement le patrimoine, au croisement du politique, de l’artistique et de l’humain.

INFORMATIONS PRATIQUES

Quoi ? « Le Dernier Sacre »

Où ? Galerie des Gobelins, Mobilier national

42 avenue des Gobelins, Paris 13e

Quand ? Du 11 avril au 20 juillet 2025

Ouvert du mardi au dimanche, de 11h à 18h

Combien ? Plein tarif : 8 euros / Tarif réduit : 7 euros (étudiant et groupes à partir de 20 personnes)

Gratuit pour les moins de 18 ans, les 18-25 ans ressortissants de l’Union européenne, les demandeurs d’emploi.

Plus d’informations sur le site du Mobilier national.

SOURCES

Visite guidée de l’exposition

Dossier de presse de l’exposition

Les utilisateurs qui rejoignent Shuffle Casino Club reçoivent 30 tours gratuits par semaine. Envoyez un autre message sur cette transaction à la fin de la semaine. Trois gagnants choisis au hasard recevront un prix. Plusieurs concours sont organisés sur le site. Le tournoi de mi-semaine de Shuffle Casino https://shufflecasinofrance.com/ l'un de ses tournois en ligne réguliers, attribue 2 000 euros et 2 000 tours gratuits aux 50 meilleurs joueurs. Le dernier avantage du programme de fidélité sont les cadeaux spéciaux. Ce système de récompenses a 4 niveaux. Selon votre rang, certains jours, vous obtiendrez plus de prix et d'économies.

Magnifique article sur cette exposition exceptionnelle ! En tant que passionnée d'histoire de l'art, je souhaiterais compléter vos propos par quelques éléments sur l'évolution des codes vestimentaires lors des sacres royaux français.

Les tissus précieux et leur symbolique

L'étiquette vestimentaire des sacres révèle une codification minutieuse. Le velours cramoisi, exclusivement réservé au souverain, symbolisait la majesté divine. Les robes de cour des dames d'honneur suivaient une hiérarchie chromatique stricte, reflétant leur rang à la cour.

Cette tradition influence encore aujourd'hui les créations de haute couture, perpétuant l'héritage de ces fastes monarchiques dans nos garde-robes contemporaines.