L’INHA, LA GALERIE COLBERT ET LA SALLE LABROUSTE : AU CŒUR DE L’HISTOIRE DE L’ART À PARIS

- Igor Robinet-Slansky

- 30 sept. 2025

- 8 min de lecture

Dernière mise à jour : 25 oct. 2025

Au détour de la rue Vivienne et de la rue des Petits-Champs, à deux pas du Palais-Royal, se cachent deux lieux souvent méconnus mais spectaculaires : la Galerie Colbert, ancien passage couvert commerçant aujourd’hui dédié à la recherche, à l’enseignement et à l’histoire de l’art, et la Salle Labrouste, joyau architectural du 19ᵉ siècle qui abrite depuis 2017 la majestueuse bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA).

Ensemble, ces deux espaces donnent à voir une histoire de l’architecture parisienne et, surtout, un écosystème unique dédié à la recherche, à la transmission, la promotion et la diffusion de l’histoire de l’art et du patrimoine, porté par l’INHA depuis sa création en 2001.

La Galerie Colbert a été restaurée en 2025 sous l’impulsion de l’INHA, avec un mobilier contemporain signé Constance Guisset et une maîtrise d’œuvre patrimoniale conduite par Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef des Monuments historiques. Quant à la Salle Labrouste, chef-d’œuvre d’Henri Labrouste (1801-1875) commandé par Napoléon III afin d’agrandir la bibliothèque impériale, elle impressionne par ses neuf coupoles lumineuses, sa structure métallique apparente et son magasin ingénieux.

L’INHA : UNE INSTITUTION AU SERVICE DE LA RECHERCHE EN HISTOIRE DE L’ART

Pendant longtemps, la France a manqué d’un lieu fédérateur pour la recherche en histoire de l’art. Dès les années 1970, l’historien Jacques Thuillier plaide pour la création d’un institut spécialisé, suivi dans les années 1980 par André Chastel. Le projet se concrétise finalement en 2001 avec la création de l’INHA (Institut National d’Histoire de l’Art), établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous double tutelle du ministère de la Culture et de l’Enseignement supérieur.

MISSIONS ET RÉSEAUX

L’INHA est aujourd’hui l’un des grands pôles mondiaux de recherche en histoire de l’art. Il développe des programmes de recherche, constitue et conserve des ressources documentaires exceptionnelles, organise des colloques, expositions et séminaires, et anime des réseaux internationaux (Getty, Terra Foundation, institutions allemandes et américaines, etc.). Chaque année, il coorganise aussi le Festival de l’histoire de l’art à Fontainebleau, grand rendez-vous gratuit qui réunit chercheurs, conservateurs et grand public autour d’une thématique et d’un pays invité.

UNE BIBLIOTHÈQUE UNIQUE

Le socle de la bibliothèque de l’INHA remonte à 1908, quand le couturier et mécène Jacques Doucet fonde une bibliothèque d’art et d’archéologie, rapidement réputée pour ses collections rares. Donnée à l’Université de Paris en 1917, elle est progressivement enrichie, puis intégrée à l’INHA au début des années 2000. S’y ajoutent notamment les collections de la Bibliothèque centrale des musées nationaux. Aujourd’hui, la bibliothèque de l’INHA réunit plus d’1,7 million de documents, dont près de 180 000 en libre accès. Elle est ouverte aux étudiants à partir du Master 1, aux chercheurs, enseignants-chercheurs, conservateurs et professionnels du monde de l’art.

L’INHA ET LA BNF : À NE PAS CONFONDRE !

Installée dans le site Richelieu – berceau historique de la Bibliothèque nationale de France (BnF) –, la bibliothèque de l’INHA peut prêter à confusion. Il faut pourtant distinguer les deux : la BnF est la bibliothèque patrimoniale et nationale de la France, généraliste et multi-sites, dont Richelieu est le siège historique. La Salle Labrouste est aujourd’hui attribuée à l’INHA et réservée à la recherche en histoire de l’art. On la confond aussi parfois avec une autre salle spectaculaire : la Salle Ovale attenante, qui dépend cependant toujours de la BnF et accueille, elle, le grand public.

LA GALERIE COLBERT : DU PASSAGE COUVERT AU CENTRE DE RECHERCHE

Å quelques pas de la bibliothèque de l’INHA et de la salle Labrouste, la galerie Colbert, tout juste restaurée, accueille le siège de l’INHA, et un foyer d’enseignement et de recherche en histoire de l’art. Une galerie cependant accessible à tous les curieux qui souhaitent s’éblouir de son architecture.

ORIGINES DE LA GALERIE COLBERT

La galerie Colbert est construite en 1826-1827 pour concurrencer la Galerie Vivienne voisine – au 19e siècle, les passages couverts et galeries marchandes se développent dans les grandes villes de France. Elle occupe alors l’emplacement de l’hôtel Colbert (ancien hôtel Bautru), acquis par le ministre de Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert, au 17ᵉ siècle. Le passage doit son nom à ce souvenir.

DÉCLIN ET RENAISSANCE

Moins fréquentée que la galerie Vivienne, la galerie Colbert décline au 20ᵉ siècle, au point de fermer entre 1975 et 1986. Elle est sauvée par une grande restauration dans les années 1980, achetée par la BnF puis dévolue à l’INHA, qui y installe ses services. Le passage, qui se distingue par sa rotonde circulaire coiffée d’une grande coupole vitrée, n’accueille depuis plus de boutiques, mais des institutions culturelles et universitaires.

LES INSTITUTIONS HEBERGÉES

La galerie Colbert est aujourd’hui un foyer de recherche en histoire de l’art et du patrimoine. On y trouve :

Le siège de l’INHA ;

L’Institut national du patrimoine (INP), avec son département des conservateurs ;

Le Centre André-Chastel (laboratoire de recherche) ;

Le Comité français d’histoire de l’art ;

Plusieurs écoles doctorales franciliennes en histoire de l’art et archéologie ;

Des universités :Paris-1 Panthéon-Sorbonne, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Université Paris X Nanterre

La bibliothèque Gernet-Glotz (spécialisée en antiquité).

La galerie est un passage public, accessible gratuitement de 9h à 20h, où le visiteur peut admirer la rotonde et la coupole de verre, ou simplement se poser sur les assises signées Constance Guisset nouvellement installées.

LA SALLE LABROUSTE : CHEF-D’ŒUVRE DE L’ARCHITECTURE DU 19ᵉ SIÈCLE

L’autre site remarquable de l’INHA est la salle de lecture Labrouste. Un chef-d’œuvre qui ne manque pas d’émerveiller les chercheurs, les étudiants et les visiteurs curieux.

LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE ET LE SITE RICHELIEU

Depuis 1721, la Bibliothèque royale (devenue impériale sous Napoléon Ier, puis nationale) est installée dans l’ancien palais Mazarin, au cœur du quadrilatère Richelieu. Elle s’étend peu à peu en occupant les hôtels voisins -Tubeuf, Nevers, Petit-Bourbon - mais, au milieu du 19ᵉ siècle, l’accroissement des collections rend la situation intenable. Faut-il déménager ? Pendant des décennies, la question se pose. Finalement, Napoléon III (Second Empire : 1852-1870) décide que la Bibliothèque impériale restera sur place, mais qu’elle sera profondément transformée et modernisée.

En 1854, l’empereur confie le chantier à Henri Labrouste (1801-1875), architecte formé à l’École des Beaux-Arts, Prix de Rome en 1824. Sa mission : agrandir et rationaliser la Bibliothèque impériale tout en créant une salle de lecture monumentale. Visionnaire, Labrouste assume la modernité des matériaux - le fer, le verre - jusque-là dissimulés, et les transforme en éléments visibles et esthétiques. Son premier chef-d’œuvre, la bibliothèque Sainte-Geneviève (1843-1850), annonçait déjà cette nouvelle architecture. La Salle Labrouste, construite de 1861 à 1868 dans la cour Richelieu, confirme son génie.

LES PREMIERS TRAVAUX : L’HÔTEL TUBEUF ET LA ROTONDE VOLTAIRE

Avant d’édifier sa grande salle, Labrouste s’attelle à la rénovation de l’hôtel Tubeuf (1857-1860). Puis il reconstruit l’aile des Petits-Champs (1859-1867), démolissant au passage des petits hôtels du 17ᵉ siècle. C’est là qu’il installe une rotonde destinée à accueillir le modèle en plâtre de la statue de Voltaire par Houdon. Le socle devait contenir le cœur du philosophe, déposé à la Bibliothèque en 1864 sur ordre de Napoléon III. Autour, on disposa ses écrits, des médailles et portraits, tandis que Pierre-Victor Galland peignait le plafond. Cette « salle Voltaire » témoignait de la volonté du Second Empire de faire de la bibliothèque un véritable panthéon de la pensée.

LA SALLE LABROUSTE : LUMIÈRE ET MODERNITÉ

Les travaux de la grande salle de lecture débutent en 1861 et s’achèvent en 1868. Installée dans la partie sud de la cour d’honneur, la salle incarne à la fois l’audace technique et la solennité patrimoniale. L’architecture s’inspire des coupoles byzantines, mais leur donne une traduction moderne: neuf coupoles vitrées et carrelées de faïence diffusent une lumière zénithale régulière, idéale pour la lecture. La faïence, plus coûteuse que le plâtre, réfléchit mieux la clarté et résiste au temps.

La salle repose sur seize colonnes de fonte élancées, reliées par des arcs de fer ajourés, donnant à l’ensemble une impression de légèreté inédite. C’est l’une des toutes premières salles parisiennes où l’on montre fièrement les matériaux de construction, au lieu de les cacher. La modernité structurelle devient un langage esthétique.

DÉCORS ET SYMBOLES

Labrouste confie le décor à des artistes de renom. En 1864, Alexandre Desgoffe, élève d’Ingres, peint les grandes arcatures : des paysages verdoyants, censés offrir au lecteur une respiration visuelle. Les deux caryatides monumentales de l’entrée du magasin central sont dues au sculpteur Jean-Joseph Perraud. Enfin, 36 médaillons dorés ornent le pourtour de la salle, représentant les grands auteurs et artistes universels. Plusieurs sculpteurs y participent, dont Eugène Oudiné ou Théodore-Charles Gruyère. Madame de Sévigné y est la seule femme représentée.

CONFORT ET INNOVATIONS TECHNIQUES

La Salle Labrouste n’est pas seulement majestueuse, elle est aussi pensée pour le confort des lecteurs. Les tables d’origine sont équipées d’appuis-pieds chauffants traversés par des tuyaux d’eau chaude. Un grand calorifère en fonte complète le chauffage. Les lampes, d’abord à gaz (luminaires en bronze, bruns, toujours visibles), sont devenues électriques dans les années 1920 - ce sont les lampes avec abat-jour verts.

LE MAGASIN CENTRAL : UNE RÉVOLUTION FONCTIONNELLE

Derrière la salle, Labrouste conçoit un bâtiment révolutionnaire : le magasin central des imprimés, dont la construction commence en 1862. Quatre étages et un sous-sol, planchers en caillebotis laissant passer la lumière d’une verrière, rayonnages standardisés à 2,37 m de haut pour éviter les échelles… ce système vertical et rationnel rapproche les collections de la salle de lecture et facilite leur consultation.

En 1932, un pneumatique à air comprimé sera installé pour acheminer les demandes des lecteurs directement du rez-de-chaussée vers l’employé.e de bibliothèque qui se trouve dans le bon rayonnage et qui peut lui fournir l’ouvrage ou le document souhaité.

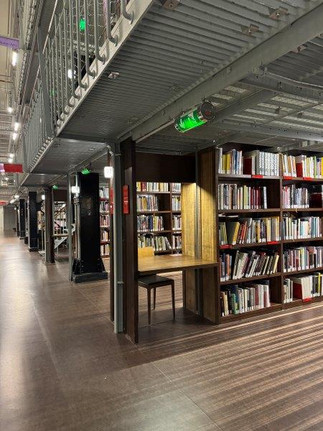

Resté en usage pendant 130 ans, le magasin a été restauré récemment. Il est aujourd’hui intégré à la bibliothèque de l’INHA et offre de nouvelles places de lecture directement insérées dans les rayonnages historiques.

ENTRE MODERNITÉ ET DESTRUCTIONS : UNE ŒUVRE OCNTROVERSÉE

L’œuvre de Labrouste s’accompagne de lourdes pertes patrimoniales. L’hôtel de Nevers est presque entièrement détruit pour construire l’aile Richelieu (1869). L’escalier de Law disparaît, et nombre de boiseries 18Iᵉ sont dispersées, rachetées par des collectionneurs privés comme Richard Wallace ou James de Rothschild. Seule la galerie Mazarine est restaurée, en 1868. Ces choix valent à Labrouste de vives critiques, surtout après la chute du Second Empire en 1870. Son successeur, Jean-Louis Pascal, reviendra à une approche plus conservatrice.

DE LA BnF À L’INHA

Pendant plus de 130 ans, la Salle Labrouste sert de salle de lecture des imprimés de la Bibliothèque nationale (devenue BnF en 1994). En 1998, les imprimés quittent Richelieu pour le site François-Mitterrand (Tolbiac). Après un vaste chantier de restauration, la salle est attribuée à l’INHA et rouvre en 2016 comme bibliothèque spécialisée en histoire de l’art. Elle compte aujourd’hui environ 350 places de lecture et constitue le cœur battant de l’INHA.

L’ACCÈS AUJOURD’HUI

La Salle Labrouste est un espace de travail réservé aux publics inscrits (étudiants à partir du Master 1, chercheurs, professionnels de l’art). Mais lors d’événements comme les Journées européennes du patrimoine, elle s’ouvre au grand public: une occasion rare d’admirer ce chef-d’œuvre de l’architecture du 19ᵉ siècle. Notez que vous pouvez cependant l’admirer toute l’année, sans pour autant y entrer réellement, en demandant au personnel à l’entrée de la salle.

LA COUR D’HONNEUR DU SITE RICHELIEU

Avant même de franchir la Salle Labrouste, la cour d’honneur mérite également un détour. Elle mêle des strates d’histoire : façade du 18ᵉ siècle signée Robert de Cotte, ailes reconstruites au 19ᵉ, et façades néoclassiques d’Henri Labrouste (1870-1872). Une galerie de verre contemporaine, réalisée par Bruno Gaudin, relie aujourd’hui les espaces publics et offre une vue plongeante sur la cour. Sous le porche, quatre statues symbolisent les départements historiques de la Bibliothèque : l’Imprimerie, la Gravure, la Calligraphie et la Numismatique.

INFORMATIONS PRATIQUES

Quoi ? Salle Labrouste et Galerie Colbert

Où ? Accès Salle Labrouste : 58 rue de Richelieu, Paris 2ᵉ, au sein du site Richelieu de la BnF.

Accès Galerie Colbert : 2 rue Vivienne / 6 rue des Petits-Champs, Paris 2ᵉ (métro Palais-Royal – Musée du Louvre ou Bourse)

Quand ? Galerie Colbert ; de 9h à 20h

Salle Labrouste : de 9h à 18h30 du mardi au samedi et de 14h à 19h30 le lundi.

Commentaires