« LES GENS DE PARIS, 1926-1936. DANS LE MIROIR DES RECENSEMENTS DE POPULATION » AU MUSÉE CARNAVALET

- Igor Robinet-Slansky

- 10 oct. 2025

- 7 min de lecture

Dernière mise à jour : 25 oct. 2025

Entre les lignes des formulaires de recensement, derrière les chiffres et les colonnes des statistiques, se dessine une autre image du Paris des années folles finissantes : celle de ses habitants. C’est tout le propos de la nouvelle exposition «Les gens de Paris, 1926–1936. Dans le miroir des recensements de population», présentée par le musée Carnavalet – Histoire de Paris, du 8 octobre 2025 au 8 février 2026. Elle nous invite à redécouvrir la capitale à travers un regard inédit : celui des recensements de population réalisés entre 1926 et 1936.

Une décennie où tout change – l’économie, les mœurs, les migrations, la place des femmes, la structure du travail – et où Paris, ville-monde, devient le miroir d’une société en mutation.

Grâce à un travail exceptionnel mené avec l’Insee, les Archives de Paris, et de nombreux partenaires institutionnels, l’exposition explore la vie des Parisiens sous toutes ses formes : leurs logements, leurs métiers, leurs origines, leurs loisirs, leurs mobilités, leurs rêves parfois. À travers près de 300 documents, cartes, infographies, photographies, affiches, objets, peintures et extraits de films, elle dresse un portrait vivant et nuancé d’un Paris multiple, contrasté, profondément humain. Une plongée fascinante dans la capitale de l’entre-deux-guerres, bien loin des clichés de carte postale.

Retour sur le parcours d’exposition en dix sections riches d’informations et d’histoire.

1. LA POPULATION PARISIENNE, HIER ET AUJOURD’HUI

La première section plante le décor. En 1926, Paris compte près de 2,9 millions d’habitants, un record historique jamais égalé depuis. C’est une ville jeune, dense, en pleine effervescence. L’exposition met en regard les données démographiques de l’entre-deux-guerres avec celles d’aujourd’hui.

À travers cartes, graphiques et infographies, on comprend comment la capitale s’est transformée : une population toujours majoritairement jeune, mais vieillissante ; un creuset de nationalités où coexistent 120 origines différentes ; une métropole déjà marquée par les migrations et la féminisation du travail.

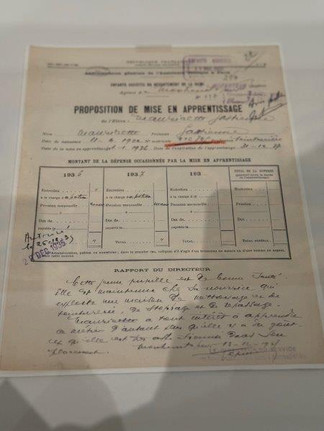

Un espace didactique explique le fonctionnement du recensement : bulletins individuels, feuilles de ménage, collecte par les agents recenseurs, traitement statistique à la préfecture de la Seine. Ces outils, comme les « classi-compteur-imprimeur » en usage, destinés à quantifier, deviennent ici le point de départ d’une exploration humaine.

2. « PARIS EST MON CHEZ-MOI »

Le titre de cette section reprend une phrase de Gertrude Stein, figure littéraire américaine installée à Paris. Car Paris, dans les années 1930, attire autant qu’elle fascine. Capitale intellectuelle et artistique, elle est aussi un refuge, un lieu d’émancipation.

L’exposition illustre cette mosaïque humaine : artistes, scientifiques, journalistes, modistes, immigrés, ouvriers ou aristocrates se côtoient dans un même espace urbain.

Les portraits – peints, photographiés ou sculptés – témoignent de la diversité des origines. Plus d’un tiers des habitants sont nés à Paris ou dans sa proche banlieue, mais la moitié vient de province et 12% de l’étranger ou de l’empire colonial.

Des figures emblématiques apparaissent : Joséphine Baker, Kiki de Montparnasse, Édith Piaf, Fernandel, Gertrude Stein… À travers leurs trajectoires, l’exposition évoque un Paris cosmopolite, inventif, ouvert, mais aussi traversé par des tensions sociales et culturelles.

3. PARIS, VILLE DES AMOURS

Si Paris est la « ville de l’amour », c’est aussi parce que les célibataires y sont nombreux. En 1931, près de 30 % des Parisiens de plus de 15 ans ne sont pas mariés – un chiffre exceptionnel pour l’époque.

Cette section aborde la question du couple, du mariage et du célibat, dans un contexte où les rapports hommes-femmes évoluent après la Grande Guerre. Les visiteurs découvrent les modes de rencontre : petites annonces, bals, cafés, dancings, cabarets, parcs d’attractions.

Les toiles et photographies d’époque – notamment celles de Brassaï et d’Yvonne Sjoestedt – traduisent cette sociabilité joyeuse et populaire. On y croise les Catherinettes de la couture, les couples enlacés de Montmartre, les soirées du Magic City, les amours éphémères des dancings de Pigalle.

Mais derrière cette image romantique, l’exposition évoque aussi la solitude et la condition féminine : les veuves de guerre, les femmes célibataires ou les jeunes ouvrières de la capitale, souvent confrontées à la précarité.

4. LES ENFANTS PARISIENS

Le Paris de l’entre-deux-guerres est paradoxalement une ville avec peu d’enfants. La moitié des couples mariés vivent sans descendance. Avec un indice de fécondité de 1,6 enfant par femme en 1926, Paris est en pleine « crise de la natalité ».

L’exposition montre comment cette situation suscite à la fois inquiétude et contrôle : affiches natalistes, lois répressives sur l’avortement, propagande pro-famille. Mais elle présente aussi la réalité des enfants de la capitale : ceux placés en nourrice, les pupilles de l’État, les enfants assistés, les élèves des nouvelles écoles municipales. Photographies, affiches et documents d’archives restituent cette politique à la fois sociale et moralisatrice.

La construction de groupes scolaires modernes, de bains-douches publics et de dispensaires traduit un Paris en mutation, soucieux de santé publique et d’hygiène. Une section à la fois sociale et touchante, qui montre comment l’enfance devient une question politique et urbaine.

5. PARIS PAR QUARTIERS : LE CENTRE ET L’EST PARISIEN

Dans les quartiers populaires – Belleville, Ménilmontant, le Marais, la Goutte-d’Or – la vie quotidienne est rude. Les logements sont exigus, souvent insalubres. Les plans, maquettes – notamment celle de « la zone » autour de Paris - et photographies témoignent du surpeuplement et des conditions d’hygiène précaires.

La section aborde la lutte contre les « fléaux sociaux » : tuberculose, syphilis, mortalité infantile. Les mesures d’hygiène urbaine, les lois Loucheur (1928) sur le logement social – qui prévoit l'intervention financière de l'État pour favoriser l'habitation populaire -, les cités HBM (Habitations à Bon Marché) apparaissent comme des solutions encore limitées.

Une reconstitution et des œuvres emblématiques - comme Le Taudis de Francisque Poulbot - donnent chair à ces réalités. Un focus poignant évoque aussi l’affaire Violette Nozière (1933), jeune fille accusée d’avoir empoisonné ses parents, symbole d’un drame social devenu scandale médiatique. À travers elle, c’est tout un Paris populaire et moralement stigmatisé qui est montré sans fard.

6. PARIS PAR QUARTIERS : L’OUEST PARISIEN

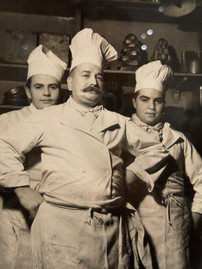

Changement d’atmosphère : ici, le Paris des grands boulevards, des hôtels particuliers et des domestiques. Les familles aisées du 8ᵉ, du 16ᵉ et du 17ᵉ arrondissement vivent entourées de leur personnel de maison. Cuisinières, gouvernantes, chauffeurs, valets… parfois plus nombreux que les membres de la famille.

Des portraits et des extraits de films documentaires, comme Voici Paris (1926), montrent l’Ouest parisien comme un théâtre social. Les promenades au Bois, les courses à Longchamp, les dîners mondains contrastent avec la misère de l’Est.

Cette section interroge la hiérarchie invisible des classes sociales : derrière la façade élégante, les employés de maison forment une population nombreuse, souvent logée à part. L’exposition mêle ici photographie, cinéma et peinture pour mettre en lumière les disparités urbaines.

7. LES DYNAMIQUES PROFESSIONNELLES

Travailler à Paris, c’est participer à un écosystème bouillonnant. L’entre-deux-guerres est une période de profondes mutations économiques : industrialisation, tertiarisation, féminisation du travail.

Les chiffres sont parlants : en 1926, plus de la moitié des femmes de 15 à 64 ans exercent un emploi déclaré, et 85 % des hommes travaillent. Les métiers de l’industrie, du commerce et des services se transforment. Les femmes deviennent secrétaires, dactylos, téléphonistes, tandis que la mode et la couture connaissent un essor spectaculaire – Paris reste la capitale de l’élégance.

Les photographies de François Kollar (La France travaille) immortalisent ces gestes professionnels : couturières, brodeuses, mécaniciens, vendeuses. L’exposition montre également les débuts d’un corps inédit : la police municipale féminine, créée en 1935. Une partie essentielle pour comprendre le quotidien des Parisiens, entre tradition artisanale et modernité urbaine.

8. CHÔMAGE ET MISÈRE : RÉALITES SOCIALES DES ANNÉES 1930

Mais tout n’est pas progrès. Avec la crise de 1929, Paris affronte la montée du chômage et de la pauvreté. En 1936, on compte 562 chômeurs pour 10 000 habitants dans la capitale. Les femmes, les jeunes et les migrants sont les plus touchés.

L’exposition évoque cette réalité par des images puissantes : files d’attente, soupes populaires, reportages de presse. Le photomontage monumental La Grande Misère de Paris de Charlotte Perriand (1936) en constitue le point d’orgue, dénonçant l’insalubrité et la précarité du logement.

Cette section, sobre et émouvante, met aussi en lumière les premières conquêtes sociales du Front populaire : semaine de 40 heures, congés payés, allocations familiales. Un rappel nécessaire du lien entre crise, solidarité et transformation sociale.

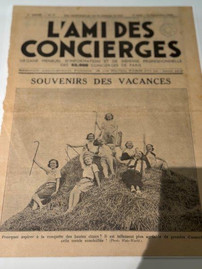

9. MÉDIAS ET CULTURES DE MASSE

Les années 1930 marquent l’avènement de la culture de masse. Presse, radio, cinéma, affiches : Paris devient une capitale médiatique. Les grands quotidiens – Le Petit Parisien, Paris-Soir, L’Intransigeant – tirent à plus d’un million d’exemplaires.

Des salles de cinéma d’actualités, les Cinéac, diffusent les reportages filmés. La radio s’impose, avec Radio-Paris ou le poste du Petit Parisien. Et la presse illustrée invente le photoreportage moderne.

Les photographes Brassaï, Roger Schall, André Kertész ou François Kollar deviennent les nouveaux témoins du réel. L’exposition leur rend hommage, montrant comment leurs images ont façonné l’imaginaire du Paris des années 1930 : une ville vivante, sensuelle, vibrante.

10. PARIS EST À VOUS :À LA RENCONTRE DES HABITANTS D’IL Y A 100 ANS

Dernière étape du parcours, cette salle interactive permet d’explorer la base de données conçue à partir des registres de recensement numérisés par les Archives de Paris. Grâce à l’intelligence artificielle, chacun peut rechercher un nom, une adresse, et retrouver la trace d’un habitant de 1926, 1931 ou 1936.

Aux côtés de ce dispositif, une série de cartes postales photographiques présente les commerçants parisiens devant leurs boutiques : boulangers, coiffeurs, restaurateurs, libraires… Des images simples, mais d’une humanité bouleversante, qui referment le parcours sur ce qu’il a de plus essentiel : la rencontre.

Le visiteur quitte l’exposition avec le sentiment d’avoir croisé des visages familiers, ceux d’une ville éternellement mouvante.

MON AVIS SUR L’EXPOSITION

Avec « Les gens de Paris, 1926–1936 », le musée Carnavalet signe une exposition à la fois rigoureuse et sensible. L’approche est originale : utiliser les données administratives comme matière à récit. Le résultat, porté par une scénographie claire et élégante, restitue la diversité de Paris sans nostalgie ni artifice.

On y apprend autant qu’on s’y attache. Les portraits anonymes, les œuvres, les chiffres et les objets dialoguent pour raconter la même histoire : celle d’un Paris multiple, traversé de contrastes, mais profondément humain.

Une exposition qui fait écho à notre époque, rappelant que la ville se définit avant tout par ses habitants, aussi divers soient-ils en termes de classes, d'histoires et d'origines.

INFOS PRATIQUES

Quoi ? Exposition « Les gens de Paris, 1926-1936. Dans le miroir des recensements de population »

Quand ? du 8 octobre 2025 au 8 février 2026

Tous les jours de 10h à 18h, sauf les lundis

Où ? Musée Carnavalet – Histoire de Paris

23, rue de Sévigné – 75003 Paris

Combien ?

Tarif plein : 12 € / Tarif réduit : 9 €

Gratuit pour les moins de 18 ans et les bénéficiaires habituels.

Toutes les informations sur le site du Musée Carnavalet.

Commentaires