POURQUOI DIT-ON « PAYER EN MONNAIE DE SINGE » ?

- Igor Robinet-Slansky

- 20 juil. 2024

- 3 min de lecture

Dernière mise à jour : 27 juil. 2024

En flânant dans les ruelles de Paris, près de Notre-Dame, vous ne vous imaginez sûrement pas qu’est née ici une expression bien française, mais aussi quelque peu énigmatique : l’expression «payer en monnaie de singe».

Si, dans le passé, cette curieuse phrase a d’abord signifié « payer en nature », elle évoque aujourd’hui l’idée de ne pas payer un créancier, d’arnaquer une personne à qui l’on doit de l’argent avec de belles paroles, ou simplement d’escroquer son débiteur avec la promesse d’un paiement illusoire.

Mais savez-vous que les origines de cette expression remontent à une tradition médiévale aussi étrange qu’amusante ? Je vous propose donc de plonger dans l’histoire de cette ‘monnaie de singe’, pour une anecdote étonnante et révélatrice de la société médiévale.

LE PÉAGE DU PETIT-PONT ET LES SINGES AMUSEURS

Revenons au 13e siècle, à une époque où les ponts de Paris étaient jalonnés de péages. Le Petit-Pont, qui relie l’île de la Cité au quartier Saint-Jacques, imposait un droit de passage de quatre deniers à tous les marchands. Cependant, une exception curieuse existait : les jongleurs accompagnés de leurs singes savants.

Ces amuseurs publics et dompteurs d’animaux, que l’on appelait donc des « jongleurs », avaient trouvé une manière insolite de franchir le pont sans débourser un sou. Grâce à un privilège octroyé par le roi Saint Louis (Louis IX, règne : 1226-1270), ils étaient exonérés de taxes à la condition qu’ils divertissent le péager – le gardien du péage - avec leurs singes dansants et contorsionnistes. Les pitreries du singe jouaient le rôle de l’argent, et cette ‘monnaie de singe’ remplaçait ainsi les deniers requis.

PAYER EN MONNAIE DE SINGE AVEC DES RIRES ET DE LA DANSE

L’expression «payer en monnaie de singe» prend donc racine dans cette tradition médiévale. Les jongleurs, avec leurs singes facétieux qui imitaient souvent les actions humaines de manière cocasse, offraient un spectacle en guise de paiement. Quant aux jongleurs ou amuseurs publics qui ne possédaient pas de singe, une dérogation annexe leur permettait également de franchir le péage gratuitement, en échange d’une danse, d’une grimace, ou d’un tour de passe-passe.

On comprend mieux, ici, le sens original de l’expression « payer en monnaie de singe » qui signifiait alors « payer en nature », donc avec toutes sortes de contreparties, sauf financières.

UNE PRATIQUE CONDAMNÉE PAR L’ÉGLISE

Il faut cependant noter que ces pratiques ludiques n’étaient pas du goût de tout le monde. D’un point de vue général, l’Église, en particulier, voyait d’un mauvais œil les spectacles des jongleurs qui utilisaient l’animal pour ‘singer’ l’homme.

Elle condamnait entre autres la rémunération de leurs numéros, souvent perçus comme irrévérencieux. Les jongleurs étaient ainsi vus comme des « faux pauvres » qui pervertissaient l’acte de charité en échangeant leur art contre de l’argent. On imagine ainsi combien l’idée que cet art soit érigé en véritable monnaie d’échange pour payer une taxe était mal vue des ecclésiastiques. D’autant plus que ce sacrilège se déroulait aux pieds même de Notre-Dame !

PAYER EN MONNAIE DE SINGE AVEC LE MÉREAU DE JONGLEUR

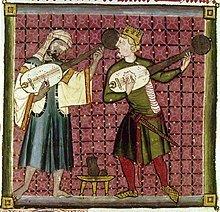

Si la monnaie de singe reste un concept assez abstrait, elle s’est toutefois matérialisée, au 14e siècle, dans un objet rare: le méreau de jongleur. Pour rappel, un méreau est une sorte de jeton qui servait de « bon pour » ou de laissez-passer, une sorte de monnaie parallèle. Ici, le méreau de jongleur, dont on peut voir un exemplaire au musée Carnavalet à Paris, ressemble à une pièce de monnaie coulée dans du métal bas de gamme. Il servait probablement aux spectateurs à rémunérer les jongleurs sans se compromettre aux yeux de l’Église. Les artistes pouvaient ensuite les échanger contre du vrai argent, de la nourriture ou des biens. Sur l’avers, le méreau du jongleur représente un joueur de vielle à archet faisant danser un chien, tandis que le revers montre un singe enchaîné.

SOURCES

« Petit dictionnaire des expressions qui sont nées de l’Histoire » par Gilles Henry aux éditions TEXTO

Article Wikipédia

Commentaires