LE GRAND DAUPHIN (1661–1711) : FILS DE ROI, PÈRE DE ROI ET JAMAIS ROI — UNE EXPOSITION INÉDITE AU CHÂTEAU DE VERSAILLES

- Igor Robinet-Slansky

- 18 nov. 2025

- 12 min de lecture

C’est un nom qu’on croise parfois dans les généalogies royales, entre Louis XIV et Louis XV, mais dont l’histoire s’est peu à peu effacée dans l’ombre du Roi-Soleil. Louis de France (1661-1711), dit le Grand Dauphin, fils aîné du monarque absolu et de la reine Marie-Thérèse d’Autriche, fut pourtant destiné à régner sur le trône le plus puissant d’Europe. Éduqué pour devenir roi, père d’un roi d’Espagne (Philippe V), grand-père d’un roi de France (Louis XV), il ne le fut jamais lui-même.

C’est cette figure à la fois centrale et méconnue que met aujourd’hui à l’honneur le Château de Versailles, à travers une exposition ambitieuse et inédite intitulée « Le Grand Dauphin (1661–1711) : fils de roi, père de roi et jamais roi », présentée du 14 octobre 2025 au 15 février 2026.

Rassemblant près de 250 œuvres – peintures, sculptures, objets d’art, manuscrits, tapisseries et mobilier – issues de collections françaises et internationales, cette rétrospective retrace le destin d’un prince qui connut la gloire, l’obéissance, la passion des arts… mais jamais la couronne. Entre le faste de Versailles, où il est né, et la splendeur disparue du château de Meudon, où il tiendra une cour éclairée, le parcours invite à redécouvrir un personnage oublié de l’Histoire, témoin privilégié du Grand Siècle et véritable miroir du règne de Louis XIV (1643-1715).

LE GRAND DAUPHIN : UNE VIE ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE

Né le 1er novembre 1661 à Fontainebleau, Louis de France est le premier fils légitime de Louis XIV et de la reine Marie-Thérèse d’Autriche - il est ce qu'on appelle le Dauphin de France. Sa naissance, survenue à peine un an après le mariage royal, scelle la paix entre la France et l’Espagne après des décennies de guerre. L’enfant, célébré dans tout le royaume, devient aussitôt le symbole de la stabilité retrouvée et de la continuité dynastique.

Contrairement à la tradition séculaire qui voulait que le fils aîné du roi soit désigné par « Monsieur le Dauphin », Louis XIV – et donc la Cour –décide de le faire appeler «Monseigneur» dès sa naissance. Le surnom de « Grand Dauphin » arrivera plus tard, par opposition au « Petit Dauphin », son fils, le duc de Bourgogne.

Quoi qu’il en soit, Monseigneur grandit sous l’œil vigilant de son père, dans un monde où rien ne doit être laissé au hasard. Le Roi-Soleil, marqué par les troubles de la Fronde dans son enfance, et par un certain manque de préparation à ses futures fonctions, veut former un successeur exemplaire.

À sept ans, le Dauphin « passe aux hommes », comme on le disait alors: il quitte l’univers féminin de sa gouvernante, Louise de Prie de La Mothe-Houdancourt, pour une éducation strictement masculine, encadrée par des figures d’érudition comme l’écrivain Jacques-Bénigne Bossuet, le philosophe Pierre-Daniel Huet, et le très strict duc de Montausier. Religion, histoire, géographie, Latin, mathématiques et stratégie militaire : tout concourt à façonner le futur roi. On lui enseigne la prudence, l’obéissance, la piété et la raison - vertus cardinales du prince idéal.

Mais cet élève appliqué, parfois contraint, reste dans l’ombre écrasante de son père. D’une nature calme, respectueuse, peu encline aux intrigues, il n’a ni l’ambition ni la flamboyance du Roi Soleil. S’il ne brille pas par son verbe, il séduit par son sens du devoir, un goût assuré et une curiosité sincère pour les arts et les sciences. En cela, il incarne parfaitement l’esprit du Grand Siècle : un prince cultivé, mécène et collectionneur, plus passionné d’objets d’art que de pouvoir.

Marié en 1680 à Marie-Anne de Bavière (1660-1690), il devient le père de trois fils - le duc de Bourgogne (père du future Louis XV), le duc d’Anjou (futur Philippe V d’Espagne) et le duc de Berry - assurant la pérennité de la lignée.

Mais son destin, tout tracé, sera interrompu brutalement : il meurt le 14 avril 1711 dans son château de Meudon, à seulement 49 ans, plus de cinq ans avant son père. Il laisse derrière lui un héritage paradoxal : celui d’un homme qui n’a pas régné, mais dont la descendance marquera deux siècles de monarchie européenne.

À sa naissance, un jésuite aurait eu cette formule prédictive – qui sert de titre à l’exposition : il sera « Fils de roi, père de roi, et jamais roi ». Une formule reprise par le duc de Saint-Simon, célèbre mémorialiste du Grand Siècle au verbe souvent acerbe. C’est d’ailleurs en partie à cause de ce dernier que l’image du Grand Dauphin sera ternie, à tel point qu’il tombera vite dans l’oubli.

À LA DÉCOUVERTE DU GRAND DAUPHIN : PARCOURS DE L’EXPOSITION

L’exposition du Château de Versailles se déploie en trois grandes sections, suivant la devise même de Saint-Simon : Fils de roi, père de roi, et jamais roi. De sa naissance à sa mort, du faste de son éducation à la splendeur de Meudon, elle invite à suivre pas à pas la vie d’un héritier exemplaire.

I – FILS DE ROI

Dans cette première partie, on s’attache à la naissance attendue du premier fils légitime de Louis XIV, et à son éducation comme Dauphin de France et futur roi.

L’ENFANT DE LA PAIX

Tout commence dans le faste d’une naissance royale. L’union de Louis XIV et Marie-Thérèse d’Autriche, célébrée en 1660 à Saint-Jean-de-Luz, est avant tout un mariage diplomatique : il met fin au conflit entre la France et l’Espagne et scelle la paix par la promesse d’un héritier. L’année suivante, la naissance du petit Louis de France comble le royaume. Le peuple est en liesse : feux d’artifice à Lyon, Carrousel des Tuileries à Paris, prières populaires – un véritable événement d’État.

Dès l’enfance, le jeune Dauphin est représenté par les meilleurs peintres : Jean Nocret, Henri et Charles Beaubrun, ou encore Wallerant Vaillant, qui fixent son image d’enfant royal promis à la gloire. L’exposition réunit pour la première fois les trois portraits envoyés au roi d’Espagne, grand-père du Dauphin, aujourd’hui conservés au musée du Prado : l’enfant y apparaît richement vêtu, mais aussi paré de l’ordre du Saint-Esprit, une main posée sur la couronne, comme un pressentiment de son destin ; ou encore avec sa mère, la reine Marie-Thérèse, elle-même fastueusement habillée..

Le visiteur découvre ensuite la cérémonie orchestrée par le peintre Charles Le Brun pour son baptême à Saint-Germain-en-Laye, à l’âge de six ans : un moment fastueux immortalisé par Jean Nocret (exposé pour la première fois en France) et par les tapisseries des Gobelins. Les portraits, les manuscrits enluminés et les reliures aux armes royales rappellent combien la piété et la symbolique dynastique imprégnaient chaque étape de la vie princière.

L’ÉDUCATION D’UN FUTUR ROI

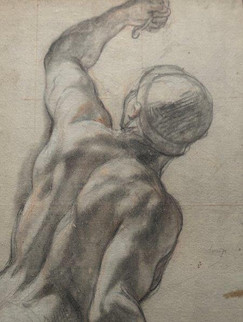

À sept ans, selon la tradition, le Dauphin « passe aux hommes ». Commence alors une éducation royale exemplaire, orchestrée par le gouverneur Charles de Sainte-Maure, duc de Montausier, assisté du précepteur Bossuet et de l’érudit Pierre-Daniel Huet.

Louis XIV, désireux que son fils soit mieux préparé qu’il ne l’avait été lui-même, suit personnellement ses progrès. Le jeune prince apprend l’histoire, le latin, la religion, la diplomatie, le droit français, les mathématiques et la géographie. Il parle espagnol, langue de sa mère, et se passionne pour la cartographie.

L’exposition montre les carnets d’écriture du Dauphin, des jeux d’armoiries européens, des cartes pédagogiques et même un devoir corrigé de la main de Bossuet. Ces objets émouvants révèlent un élève appliqué, docile, parfois en difficulté mais toujours soucieux de plaire à son père.

Cette formation intellectuelle s’accompagne d’un apprentissage de la vie de cour et de l’art de gouverner. Le Dauphin apprend à présider, à écouter, à observer. Sous la direction de sa gouvernante, Louise de Prie de La Mothe-Houdancourt, puis des maîtres masculins, il grandit entre Saint-Germain-en-Laye, les Tuileries et Versailles, au rythme des cérémonies et des leçons de pouvoir. Ce que montre l’exposition, c’est la modernité de cette éducation : une pédagogie organisée, documentée, qui servira de modèle à tous les princes de France jusqu’à Louis XVI.

L’APPARTEMENT DU DAUPHIN AUX TUILERIES

Pour abriter l’héritier du trône, un somptueux appartement est aménagé en 1666 au palais des Tuileries, avec décors de Charles Le Brun et peintures de Jean-Baptiste de Champaigne. Le parcours rassemble pour la première fois les toiles encore conservées de ce décor disparu : scènes mythologiques et allégories morales inspirées d’Achille, de la Poésie et de l’Histoire. Tout ici vise à instruire par l’image, à offrir au jeune prince des modèles de vertu et d’héroïsme.

L’atmosphère évoquée par ces œuvres restitue la beauté du style versaillais naissant : plafonds compartimentés, figures allégoriques, et cette ambition de grandeur qui prépare déjà le règne personnel du Roi Soleil.

MONSEIGNEUR À LA GUERRE

Destiné à devenir chef des armées, le Dauphin reçoit très tôt une formation militaire. Dès quatre ans, il accompagne son père pour passer les troupes en revue ; un fort miniature est construit pour lui permettre de s’exercer à la stratégie. Sous l’œil du mathématicien François Blondel, il apprend l’art de l’artillerie et du commandement.

À treize ans, il suit Louis XIV sur les champs de bataille, et à vingt-sept ans, il dirige pour la première fois une campagne militaire : la prise de Philippsbourg, en 1688, durant la guerre de la Ligue d’Augsbourg. La victoire est célébrée dans tout le royaume. Les cartes, gravures et objets d’art exposés témoignent de cet épisode glorieux, qui restera pourtant le seul de sa carrière militaire. Dès lors, Monseigneur se détourne peu à peu des armes pour se consacrer à la musique, à la chasse et aux arts : un prince pacifique, mais formé comme un roi.

II - PÈRE DE ROI

La deuxième partie s’attache à la vie de famille du Grand Dauphin.

LA FAMILLE DU GRAND DAUPHIN

En 1680, Louis de France épouse Marie-Anne de Bavière, fille de l’électeur de Bavière, scellant une alliance entre la France et l’un des États catholiques les plus puissants du Saint-Empire. Trois fils naissent de cette union : Louis, duc de Bourgogne (1682), Philippe, duc d’Anjou (1683), et Charles, duc de Berry (1686).

Le grand portrait de Pierre Mignard, La Famille du Grand Dauphin (1687), trône au cœur du parcours: on y voit le prince entouré de son épouse et de ses enfants, incarnation parfaite d’une dynastie assurée. Restaurée pour l’occasion, cette toile monumentale est l’une des pièces phares de l’exposition.

Mais le bonheur est de courte durée : la Dauphine, épuisée par les fausses couches, meurt en 1690. Monseigneur, veuf à vingt-neuf ans, s’enferme peu à peu dans ses résidences, notamment à Meudon, avec un cercle d’intimes, préférant la musique, la chasse – les maîtresses aussi - et ses collections à la vie de cour.

DE VERSAILLES À MADRID

C’est pourtant sous son autorité que s’accomplit l’un des événements les plus décisifs de la monarchie française : la montée sur le trône d’Espagne de son fils cadet, Philippe d’Anjou, devenu Philippe V en 1700.

La mort sans héritier du roi Charles II d’Espagne, petit-fils de Philippe IV, place le Grand Dauphin au cœur de la succession. Il renonce à la couronne pour lui-même au profit de son fils, consolidant ainsi l’alliance entre les deux branches des Bourbons.

Louis XIV proclame alors la célèbre phrase : « Monsieur, voilà votre roi », annonçant à Versailles la naissance de la dynastie espagnole encore régnante aujourd’hui. C’est à ce moment que le Grand Dauphin devient véritablement père de roi – un rôle symbolique et historique, mais qui le prive de son propre trône espagnol.

L’exposition présente un superbe portrait de Philippe V peint par Hyacinthe Rigaud, ainsi que des documents d’époque retraçant cette union franco-espagnole qui allait bouleverser l’Europe : entre 1700 et 1713, la Guerre de Succession d’Espagne verra s’affronter la France – qui en ressort appauvrie - et une coalition d’États menés par l’Angleterre, la Hollande, et l’Empereur Habsbourg du Saint-Empire Romain Germanique.

III – JAMAIS ROI

Cette dernière partie, la plus spectaculaire, plonge le visiteur dans l’univers raffiné du Grand Dauphin : celui d’un grand collectionneur et d’un prince mécène… qui ne règnera jamais.

UN COLLECTIONNEUR ROYAL

Louis XIV encourage son fils à développer sa passion pour l’art et les beaux objets. Dès 1681, il lui offre des œuvres pour constituer un «cabinet de toutes les choses les plus rares et les plus belles». Le Dauphin devient l’un des principaux collectionneurs du Grand Siècle : ici un tableau de Raphaël, là des bronzes florentins, ou encore des porcelaines d’Extrême-Orient, du mobilier Boulle, des gemmes et des vases de pierres dures qui rivalisent de beauté et de raffinement.

L’exposition réunit des chefs-d’œuvre prêtés par le musée du Prado, le Louvre ou les collections royales espagnoles : des bronzes d’Adrien de Vries, des meubles d’André-Charles Boulle, ou encore une exceptionnelle paire de commodes attribuées à Renaud Gaudron – issues des collections de l’appartement privé de l’actuel roi Philippe VI d’Espagne.

Ces œuvres, souvent marquées du chiffre double L ou de dauphins enlacés, rappellent l’élégance et la modernité du goût du prince.

LE CABINET DES GLACES DE MONSEIGNEUR

L’un des points culminants du parcours est la reconstitution du Cabinet des Glaces, joyau disparu de l’appartement du Dauphin à Versailles. Les murs étaient recouverts de marqueteries d’écaille, de laiton et de cuivre incrustées de miroirs.

Sur des consoles s’alignaient plus de 350 agates, 200 cristaux et des bronzes précieux, dont plusieurs sont exceptionnellement réunis ici.

L’exposition présente notamment l’aiguière en héliotrope du musée du Prado, la coupe en jade offerte par les ambassadeurs siamois en 1686, et le Vase Fonthill du musée national d’Irlande, l’une des porcelaines chinoises les plus anciennes d’Europe. Ces objets fascinants restituent la splendeur d’un univers disparu: celui d’un prince collectionneur avant tout, avec un goût particulier pour l’exotisme et les arts du monde

LES DIVERTISSEMENTS DE MONSEIGNEUR

Prince du Grand Siècle, le Dauphin partage avec son père la passion des arts et des plaisirs. Il adore la chasse, qu’il pratique à Meudon ou à Versailles, et commande en 1702 à François Desportes une série de toiles animalières, dont La Chasse au Loup, exposée ici.

Mais Monseigneur aime aussi le théâtre, la musique et les fêtes de cour. Il organise lui-même les célèbres Carrousels des Galants Maures et des Galantes Amazones, spectaculaires ballets équestres réunissant cavaliers, costumes et musique. Des estampes de Jean Berain et des dessins préparatoires en restituent toute la richesse.

Cette section évoque aussi les grandes fêtes données en son honneur à Chantilly par le prince de Condé, où opéra, feux et labyrinthes se succédaient dans un faste sans égal.

MEUDON, UN FABULEUX “CHEZ SOI”

C’est au château de Meudon, son domaine favori, que s’exprime le mieux la personnalité du Grand Dauphin. Une résidence offerte par son père en échange de Choisy en 1695, où il transfère une partie de ses collections, et pour laquelle il commande à Hardouin-Mansart de nouveaux aménagements. Le domaine devient sa véritable demeure, plus intime et plus libre que Versailles.

L’exposition fait revivre ce lieu disparu à travers des plans, gouaches et peintures : la chapelle du Château-Vieux ornée par Coypel, les miniatures de Jean Cotelle, les vues d’Israël Silvestre.

En 1709, Monseigneur fait construire un Château-Neuf, chef-d’œuvre de modernité annonçant déjà le style rocaille du siècle suivant. Cette partie du parcours, à la fois architecturale et poétique, montre un homme qui se réalise enfin dans l’art et la beauté.

Malheureusement, la Révolution, puis la guerre franco-prussienne de 1870-71, mèneront à la destruction des deux châteaux. Gageons que si le faste et le goût artistique de Meudon étaient encore visibles aujourd’hui, le Grand Dauphin ne serait peut-être pas tombé aussi radicalement dans l’oubli.

DE LA MORT À L’OUBLI

En avril 1711, Monseigneur contracte la variole à Meudon. Louis XIV accourt à son chevet, mais le prince meurt le 14 avril, à 49 ans. Son décès bouleverse le royaume : le Roi-Soleil perd son héritier – il n’a de cesse de pleurer des semaines entières -, et la monarchie son avenir immédiat.

Les années suivantes sont tragiques : son fils, le duc de Bourgogne, et la duchesse meurent à leur tour, laissant le petit Louis XV accéder au trône à la mort de son arrière-grand-père, le 1er septembre 1715.

Aucun monument funéraire ne fut érigé pour le Grand Dauphin à la basilique Saint-Denis. Son nom s’efface peu à peu, éclipsé par son père et par la légende noire de Saint-Simon.

L’exposition s’achève sur cette note mélancolique, rappelant que ce prince brillant, cultivé et fastueux, préparé toute sa vie à régner, ne connut jamais la couronne - mais laissa à la postérité un héritage artistique et dynastique immense.

MON AVIS SUR L’EXPOSITION

C’est une très belle exposition, claire, riche et superbement scénographiée (notamment le Cabinet des Glaces et la partie sur Meudon), qui permet enfin de redécouvrir le Grand Dauphin autrement que comme une simple figure de l’ombre. Le parcours se lit comme une véritable histoire : celle d’un prince né pour régner, élevé dans le faste, mais resté toute sa vie dans la loyauté et la retenue.

On y découvre des œuvres magnifiques, des portraits d’une grande douceur, des objets rares, et surtout une vraie émotion devant la vie de cet homme trop souvent oublié. J’ai particulièrement aimé la section consacrée à Meudon, qui restitue toute la personnalité du Dauphin : son goût pour l’art, la nature, et la beauté des choses.

Une exposition à la fois instructive et élégante, que je recommande à tous ceux qui aiment Versailles, l’histoire du Grand Siècle et les destins singuliers.

Et pour ceux qui connaissent déjà l’appartement du Dauphin ouvert à la visite, cette exposition en offre le prolongement idéal : on y perçoit la même atmosphère feutrée, où s’exprime le goût d’un prince discret mais raffiné. Un hommage tardif, mais profondément juste, à celui qui fut l’un des visages oubliés du Grand Siècle.

Retrouvez ici ma visite de l’appartement du Dauphin au château de Versailles.

INFORMATIONS PRATIQUES

Quoi ? « Le Grand Dauphin (1661–1711). Fils de roi, père de roi et jamais roi »

Quand ? Du 14 octobre 2025 au 15 février 2026

Où ? Château de Versailles, 78000 Versailles

Accessible par le RER C (station : Versailles – Château Rive Gauche), ou les lignes SNCF : N depuis Montparnasse (Versailles – Chantiers) et L depuis Saint-Lazare (Versailles – Rive Droite)

Combien ? Exposition incluse dans le billet « Château » ou « Passeport ».

Gratuit pour les moins de 18 ans et les moins de 26 ans résidents de l’Union européenne.

Visites guidées et audioguides disponibles en plusieurs langues.

Réservation sur www.chateauversailles.fr