LE CHÂTEAU DE VILLEBON (EURE-ET-LOIR) : DE LA FORTERESSE MÉDIÉVALE AU CHÂTEAU DE SULLY

- Igor Robinet-Slansky

- 27 sept. 2025

- 17 min de lecture

Dernière mise à jour : 25 oct. 2025

À quelques kilomètres de Châteaudun, au cœur de l’Eure-et-Loir, se dresse un château trop souvent ignoré des circuits touristiques traditionnels : le château de Villebon. Et pourtant ! Entouré de ses douves toujours en eau, coiffé de ses hautes tours de brique et de pierre, ce monument offre l’image presque intacte d’une grande forteresse seigneuriale de la fin du Moyen Âge, remodelée aux goûts de la Renaissance au 17e siècle.

Villebon n’est cependant pas seulement un vestige féodal : il fût aussi la résidence du grand ministre de Henri IV, Maximilien de Béthune, duc de Sully, qui en fit un lieu de prestige et de refuge… et qui y mourra en 1641.

Quatre grandes familles se succèderont à la tête du domaine, de Jeanneret d’Estouteville, bâtisseur du château en 1391, aux Penin de La Raudière au début du 20e siècle (et jusqu’à aujourd’hui), en passant par les Béthune-Sully en 1607 et les Pontoi-Pontcarré en 1812.

Aujourd’hui encore propriété privée, classé monument historique, Villebon ouvre régulièrement ses portes aux visiteurs, notamment aux beaux jours. Sa silhouette élancée, habillée de rose et coiffée de créneaux, ne peut qu’émerveiller les visiteurs. On y découvre un château magnifiquement préservé, resté dans son écrin de verdure, mais aussi un lieu chargé d’histoire, qui verra passer de grandes personnalités historiques, de Charles VI à Louis XI, François 1er, De Gaulle ou Valéry Giscard d’Estaing.

De la forteresse médiévale aux restaurations contemporaines, en passant par les embellissements de la Renaissance et les ajouts du 19e, le château de Villebon a traversé les siècles sans perdre son caractère.

C’est cette histoire, et la découverte de ce lieu unique, que je vous propose de partager.

HISTOIRE DU CHÂTEAU DE VILLEBON

Le château de Villebon est riche de plus de 600 ans d’histoire. Une histoire qui commence au Moyen-Âge et continue, aujourd’hui encore, à s’écrire.

Au fil des siècles, le château de Villebon a ainsi accueilli des personnalités de premier plan : Charles VI (règne 1380-1422), Charles VII (règne 1422-1461), Louis XI (r.1461-1483), François Ier (r.1515-1547), Henri IV (r.1589-1610) ; et plus tard, Stanislas Leszczynski (1677-1766), beau-père de Louis XV, puis les présidents Paul Deschanel (1855-1922), Charles de Gaulle (1890-1970) et Valéry Giscard d’Estaing (1926-2020).

AUX ORIGINES : DE LA VILLA CAROLINGIENNE À LA SEIGNEURIE MÉDIÉVALE

Le site de Villebon est occupé depuis l’Antiquité. Dès le haut Moyen Âge, une villa carolingienne y est attestée. Le toponyme apparaît alors sous la forme Villa Bona – littéralement la « bonne ferme » – qui donnera plus tard Villebon.

Au XIIᵉ siècle, le domaine devient une véritable seigneurie où s’installent les seigneurs de Villebon. En 1350, Jeanne de Villebon épouse Robert de Montdoucet : par cette alliance, la terre de Villebon passe à une nouvelle lignée. Leur fille, Michèle de Montdoucet, unit à son tour la famille à celle des d’Estouteville en épousant Jeannet d’Estouteville. C’est ce dernier qui est considéré comme le premier bâtisseur du château, à la fin du XIVᵉ siècle.

UNE FORTERESSE AU CŒUR DE LA GUERRE DE CENT ANS

À l’époque, le royaume est plongé dans la guerre de Cent Ans (1337-1453) – plus d’informations sur la Guerre de Cent Ans dans mon article dédié au château de Beynac.

Villebon occupe alors une position stratégique, à la jonction des bassins de la Seine et de la Loire, véritable frontière mouvante entre les territoires tenus par la France et ceux disputés par l’Angleterre.

En 1391, Jeannet d’Estouteville reçoit du roi Charles VI (règne 1380-1422) une donation de 2 000 francs en or pour fortifier la place. La construction d’une grande forteresse en brique – matériau produit sur place – est alors lancée.

Le château adopte un plan classique carré, entouré de vastes douves (toujours en eau), avec une cour centrale et sept tours crénelées – il n’en subsiste que six, la septième, qui se trouvait sur la façade nord, ayant été détruite pendant la Guerre de Cent Ans. Deux pont-levis contrôlent l’accès – il n’en reste qu’un, encore en fonction aujourd’hui, mais on pense qu’un second se trouvait sur la façade nord. Pendant la guerre de Cent Ans, Villebon est assiégé à sept reprises jusqu’en 1435, preuve de son importance stratégique.

Mais en 1462, alors que les d’Estouteville reçoivent en grande pompe le nouveau roi Louis XI (r.1461-1483), en visite pour les remercier de leur engagement contre les Anglais, un incendie se déclare dans les cuisines, détruisant l’angle sud-est du corps de logis. L’ensemble sera reconstruit grâce au financement du roi, avec notamment, dans la cour intérieure, une tour octogonale gothique accueillant un escalier.

Ce passé militaire explique l’aspect de forteresse que conserve encore Villebon – du moins à l’extérieur : un témoin rare des châteaux défensifs de la fin du Moyen Âge… qui va cependant continuer à évoluer, gagné par les influences Renaissance de son temps.

LE CHÂTEAU DE VILLEBON À LA RENAISSANCE : MODERNISATION ET EMBELLISSEMENTS

Au XVIᵉ siècle, les d’Estouteville poursuivent l’embellissement du domaine. Jean d’Estouteville, capitaine de François Ier (règne 1515-1547), revenu des guerres d’Italie, introduit des éléments d’inspiration Renaissance dès 1530 : ouvertures plus larges en façade, fenêtres à meneaux, aménagement de la cour intérieure avec une loggia à l’italienne, construction de la chapelle Sainte-Anne consacrée en 1533 et élevée en collégiale en 1557…

Villebon devient alors plus qu’une forteresse : c’est une résidence seigneuriale de plaisance où il fait bon vivre et où l’on reçoit.

L’ARRIVÉE DE SULLY À VILLEBON

En 1607, le château est acquis par Maximilien de Béthune (1559-1641), duc de Sully, ministre et fidèle conseiller d’Henri IV (règne 1589-1610). Homme de finances et d’ordre, Sully trouve à Villebon un lieu de repos pendant et après une carrière publique intense.

Il y réaménage les appartements, crée un parc à la française et fait du château une demeure aristocratique digne de son rang. Entre autres nouveautés, il crée un terre-plein autour de la forteresse – dont les tours et les murailles plongeaient jusqu’alors directement dans les douves ; creuse un deuxième étang à proximité de la chapelle, et organise le parc et l’agrémente de parterres et d’allées en étoiles.

Il fait également coiffer les tours de créneaux décoratifs : des tours auxquelles il donne les noms de ses terres, comme c’était alors la coutume, avec sur la façade principale les tours Sully (son duché), Baugy (l’un de ses château), Bontin (où il s’est marié avec sa première épouse Anne de Courtenay en 1584) et Rosny (il est né à Rosny-sur-Seine en 1559) - des noms que l’on observe gravés sur des plaques de marbre.

C’est à Villebon qu’il s’éteint en 1641, à l’âge de 81 ans. Sa chambre est alors un temps transformée en un véritable mausolée. En effet, son tombeau de Nogent-le-Rotrou n’est pas terminé – Sully, en tant que protestant ne peut être inhumé dans la chapelle Sainte-Anne du château. En attendant la fin des travaux, sa chambre est repeinte en noir du sol au plafond, et son corps est recouvert de velours noir et argent.

À PROPOS DE MAXIMILIEN DE BÉTHUNE, DUC DE SULLY (1559-1641)

Né le 13 décembre 1559 au château de Rosny-sur-Seine dans une ancienne famille noble protestante d’Île-de-France, Maximilien de Béthune grandit dans le contexte des guerres de Religion.

Page auprès du roi de Navarre (le futur Henri IV), qu’il rencontre en 1572 à l’occasion de son mariage avec Marguerite de Valois (future reine Margot), quelques jours avant les terribles massacres de la Saint-Barthélemy (24 août 1572) il se distingue comme l’un de ses plus fidèles compagnons d’armes.

Il gagne sa confiance indéfectible en combattant à ses côtés dans plusieurs batailles, notamment à Ivry en 1590 où il sera durablement blessé au cou – une blessure qui le fera souffrir toute sa vie et qui lui vaudra de porter la fameuse fraise. Sa rigueur, son courage et son attachement à la cause huguenote (réformiste protestante) le placent rapidement au premier rang des conseillers du roi.

D’un point de vue personne, le 4 octobre 1583, il épouse la princesse Anne de Courtenay (1564-1589) au château de Bontin. Celle-ci décède en juin 1589. Maximilien de Béthune se remarie en 1592 avec une autre veuve, Rachel de Cochefilet (1562-1659), issue de la petite noblesse du Perche, qui se convertit au protestantisme pour lui. Ensemble ils auront neuf enfants. Le couple, très complice, connaît un mariage heureux.

Lorsque Henri de Navarre monte sur le trône de France en 1589, sous le nom d’Henri IV, Sully devient son ministre le plus écouté. Nommé surintendant des finances en 1598, il œuvre avec une énergie remarquable à rétablir l’économie du royaume, exsangue après trente ans de guerres civiles. Il rationalise la fiscalité, lutte contre la corruption et met en place des mesures qui assainissent durablement les finances publiques. Parallèlement, il encourage la construction de routes et de canaux, développe l’agriculture et protège le commerce, devenant l’architecte d’un renouveau économique sans précédent.

Anobli marquis de Rosny en 1601, puis élevé à la dignité de duc et pair de Sully en 1606, il cumule de nombreuses charges : grand maître de l’artillerie, gouverneur de la Bastille, surintendant des fortifications et des bâtiments du roi. Son action vise à renforcer l’autorité monarchique, à rétablir l’ordre et à pacifier le pays. Sully, qui conseille à Henri IV de se convertir au catholicisme, reste fidèle à sa foi protestante, ce qui ne l’empêche pas de jouer un rôle clé dans la promulgation de l’édit de Nantes (1598), garantissant une certaine liberté religieuse aux huguenots.

Après l’assassinat d’Henri IV le 14 mai 1610, alors qu’il se rendait à son chevet, Sully, en désaccord avec la reine Marie de Médicis, perd progressivement son influence à la cour, et démissionne en 1611 avant de se retirer sur ses terres. C’est au château de Villebon, acquis en 1607, qu’il passe les dernières années de sa vie et où il s’éteint le 22 décembre 1641, à 81 ans.

Homme d’ordre, d’austérité et de fidélité, il incarne l’image du ministre modèle, serviteur dévoué de l’État et figure marquante de la monarchie française au tournant des 16ᵉ et 17ᵉ siècles.

17 ET 18ᵉ SIÈCLES : CONTINUITÉ ET EMBELLISSEMENTS

Après la mort de Sully en 1641, le château reste dans la famille de Béthune-Sully. Ses descendants entretiennent la demeure et veillent à conserver l’héritage du ministre d’Henri IV.

Sous le règne des derniers ducs de Sully, le domaine connaît un certain raffinement. On cite notamment le sixième duc de Sully, Louis-Pierre Maximilien (1685-1760), mousquetaire de la Reine à 16 ans, premier gentilhomme du duc de Berry, petit-fils de Louis XIV, à 25 ans, puis ambassadeur auprès du roi d’Espagne à près de 30.

Devenu duc de Sully en 1729, il aménage les jardins «à la française» de Villebon, dessinant des perspectives se prolongeant jusqu’à la statue du Rond de Diane ; introduit des daims dans le parc – dont les descendants sont toujours présents ; et constitue un cabinet de curiosités comme on les aime tant au 18e.

De son union avec la fille du contrôleur général des Finances du roi, Desmarest, marquis de Maillebois, il aura deux filles : la marquise de Goesbriand et la comtesse de Laubespine. Cette dernière, devenue propriétaire de Villebon à la mort de sa sœur en 1767, sauvera le château pendant la Révolution française.

En 1789, elle choisit en effet d’offrir à la ville de Chartres huit canons conservés près du pont-levis. Un don qui permettre de protéger le château de Villebon et son domaine des destructions révolutionnaires.

19ᵉ SIÈCLE : VILLEBON ET LA FAMILLE PONTOI-PONTCARRÉ

Le fils de la comtesse de Laubespine, qui hérite du domaine à la mort de sa mère en 1802, est un joueur invétéré. Criblé de dettes, il est contraint de vendre le domaine qui appartenait à sa famille depuis plus de deux siècles.

Le 6 octobre 1812, le château est ainsi vendu à un certain Jules-Frédéric de Pontoi. Mais c’est surtout son petit-fils, Jules-Frédéric-Paul Pontoi-Pontcarré (fils de Jules Frédéric de Ponoi et Antoinette-Louise Camus de Pontcarré), qui marquera durablement Villebon – il héritera rapidement du domaine, en 1822, à l’âge de 5 ans, après les morts successives de son grand-père et son père.

Titré marquis sous le Second Empire par décret impérial en 1853, Jules-Frédéric-Paul Pontoi Camus de Pontcarré (1817-1903) va consacrer une grande partie de sa vie et de sa fortune à la restauration du château, qu’il embellit et conserve avec passion : il remplace le pont-levis de bois par un pont de pierre, construit une orangerie (malheureusement accidentellement incendiée en 1983), des écuries, ou encore un chenil pour accueillir les chiens de l’équipage de chasse à courre qu’il fonde en 1887 avec son fils Frédéric-Élie.

Homme politique local, Jules-Frédéric-Paul est maire de Villebon pendant soixante ans (1843-1903), conseiller général du canton de La Loupe (1848-1877), et député d’Eure-et-Loir (1871-1876). Il épouse en 1839 Élisabeth-Marie Denois, fille d’un baron, ancien consul général de France, renforçant ainsi les alliances de sa famille avec les élites de son temps.

Sous son impulsion, dès 1853, le préfet d’Eure-et-Loir propose le classement de Villebon au titre des monuments historiques, avec l’avis favorable de Prosper Mérimée, inspecteur général des Monuments historiques. Bien que le château soit inscrit sur la liste de 1862, ce premier classement est annulé en 1888. Il faudra attendre le 20ᵉ siècle pour que la protection patrimoniale soit consolidée.

À la même époque, Villebon connaît aussi une certaine notoriété dans l’imaginaire collectif. D’abord, une reproduction du château est réalisée pour les publicités de la marque de chocolat Guérin-Boutron.

Et plus tard, Marcel Proust reliera le château à la littérature. Des recherches ont montré que le célèbre écrivain avait un temps songé à intituler l’un des volumes de son œuvre, « À la recherche du temps perdu » : « Du côté de Villebon », avant d’opter finalement pour « Du côté de Guermantes ». Proust, qui avait rencontré le marquis de Pontoi-Pontcarré, n’est cependant jamais venu à Villebon.

20ᵉ SIÈCLE : LA FAMILLE PENIN DE LA RAUDIÈRE

Le château change une nouvelle fois de mains en 1919, lors du mariage de la petite-fille et héritière de Jules-Frédéric-Paul, Élisabeth Marie Charlotte de Pontoi Camus de Pontcarré (1893-1922), avec Pierre Penin de La Raudière (1888-1974). Par cette union, la demeure entre dans la famille de La Raudière, qui en assure la transmission jusqu’à nos jours.

Malheureusement, Elisabeth meurt sans enfant en 1922. Elle lègue Villebon à son époux qui se remarie en mai 1925 avec la fille d’un grand professeur de médecine, Gabrielle Tuffier (1894-1950). Sous leur autorité, Villebon obtient une reconnaissance officielle : le château et sa chapelle sont classés monuments historiques en 1927 – avant le colombier du 17ᵉ siècle, inscrit bien plus tard en 1981.

Quand arrive la Seconde Guerre Mondiale, le couple s’engage : Il cache ainsi au château les collections de la bibliothèque et du musée de Chartres pour éviter les pillages ; et accueille jusqu’en avril 1944 un officier polonais en lien avec la résistance. En tant que maire de Villebon (il le sera 52 ans), Pierre de La Raudière délivre également aux habitants de faux documents pour qu’ils évitent le STO (Service du Travail Obligatoire), et en fait même passer certains en zone libre.

Ayant eu vent de la présence du Polonais résistant clandestin, les Allemands investissent le domaine le 6 juin 1944 (jour du Débarquement de Normandie). Bredouilles et convaincus qu’on s’est joué d’eux, ces derniers ne décolèrent pas et cherchent un moyen de coincer les propriétaires des lieux. Ainsi, lorsque Gabrielle de La Raudière refuse de les saluer à leur départ, ils l’arrêtent immédiatement dans la cour du château (on peut aujourd’hui voir une plaque à l’endroit où elle a été arrêtée). Emprisonnée à Chartres, Orléans puis Romainvile, elle est déportée dans le camp de Ravensbruck, dont elle ne sortira qu’en février 1945. C’est là qu’elle se rapprochera de deux célèbres résistantes codétenues : Geneviève de Gaulle-Anthonioz, la nièce du général de Gaulle, et Germaine Tillion. Gabrielle de La Raudière sera décorée au château de Villebon par Charles de Gaulle en 1947, quelques années seulement avant son décès précoce, le 6 juin 1950.

Aujourd’hui encore, le château est habité par la famille de La Raudière. Jean de La Raudière, descendant direct, poursuit l’œuvre de ses ancêtres en entretenant cette demeure et en l’ouvrant régulièrement au public depuis 1994, permettant aux visiteurs de découvrir un patrimoine exceptionnellement préservé.

LA VISITE DU CHÂTEAU ET DU DOMAINE

Le château et son domaine ne se découvrent qu’en visite guidée. Voici les principaux points du parcours.

LES EXTÉRIEURS ET LES FAÇADES

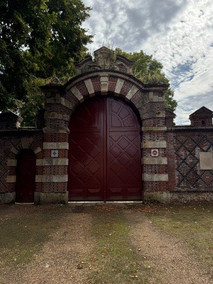

Après avoir franchi la porte et le mur qui nous sépare du village, le château de Villebon nous apparaît, majestueusement dressé. Élancé, rouge brique, il est ceinturé de douves larges et profondes, toujours en eau, qui reflètent les tours et les courtines. Le pont d’accès mène à un pont-levis qui rappelle son origine défensive.

Faisons le tour de l’édifice. La façade Est, où se trouve l’entrée, est agrémentée de quatre tours médiévales, mais aussi de fenêtres à meneaux typiquement Renaissance.

La façade Nord, ensuite, est la plus proche de ce qu’était la forteresse au Moyen-Âge. Les petites fenêtres que l’on aperçoit indiquent l’emplacement de l’ancien chemin de ronde. Les briques noires qui dessinent des motifs – ici et sur le reste des murs - sont la marque de fabrique de Jean d’Estouteville et des travaux d’embellissement qu’il mènera au 16e siècle dans le goût Renaissance.

Alors qu’on s’approche de la chapelle, on remarque un majestueux cèdre du Liban qui, du haut de ses 250 ans, serait le plus vieil arbre du domaine.

Le parcours continue par la façade Ouest et sa surprenante cheminée avec sa girouette en forme de cerf, les armes des de La Raudière.

Enfin, on remarque sur la façade Sud deux balcons en fer forgés, étonnants sur les murs de ce château médiéval. Il s’agit d’ajouts du 18e siècle, placés ici comme décors pour l’appartement destiné au beau-père du roi Louis XV, Stanislas Leszczynski, à l’occasion de sa visite.

LA CHAPELLE SAINTE-ANNE

Bâtie par Jean d’Estouteville vers 1530, la chapelle ou collégiale Sainte-Anne, dédiée à la mère de la Vierge Marie, accueille dès sa consécration par l’évêque de Chartres en 1533, un chapitre de quatre chanoines – notez que des messes y sont encore régulièrement célébrées.

Pénétrons à l’intérieur. On est d’abord marqué par le magnifique vitrail à l’arrière de l’autel. Contemporain de la construction de la chapelle au 16e siècle (sauf la partie basse, restaurée au 19e après qu’une balle de chasseur l’a brisé), il représente l’arbre de Jessé (l’arbre généalogique de Jésus).

La chapelle conserve un autre vitrail d’origine, plus discret, à droite de l’autel. Il a été réalisé en 1586, à la mort de Denise de la Barre, veuve de Jean d’Estouteville – décédé, lui, en 1565. Le reste des vitraux datent du 19e siècles et ont été créés par les ateliers Lorin à Chartres – certaines rénovations plus récentes ont été réalisées, elles, par les ateliers Loire.

Autre élément remarquable : la colombe eucharistique suspendue à une crosse de bois sculpté aux armes de Jean d’Estouteville et son épouse. Cet objet rare, recréé au 19e siècle, remplace le traditionnel tabernacle qui renferme l’Ostie – ici caché sous les ailes mobiles. Quant au retable constitué d’albâtres anglais, il date également du 19e et évoque des scènes de la vie de la Vierge.

Les statues placées autour de l’autel, du 16e siècle, représentent, de gauche à droite : la Vierge avec l’Enfant Jésus, Sainte-Anne, Saint-Denis, et Saint-Jean-Baptiste.

Enfin, hormis les boiseries de gauche (côté Nord), derrière lesquelles sont enterrés le marquis et la marquise de Pontoi-Pontcarré, et leurs fils, tout le reste, des tribunes et colonnettes au carrelage, est du 19e.

LA COUR INTÉRIEURE, RENAISSANCE

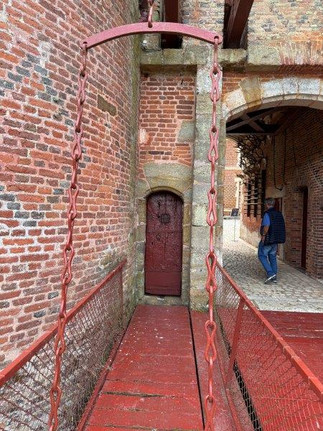

Après avoir actionné – et franchi - le pont-levis, les visiteurs entrent dans la cour d’honneur. Là, on devient les témoins directs des évolutions du château : du Moyen-Âge, on est immédiatement plongé dans la Renaissance. Tout, ici, date de cette époque, à l’exception de la tour et de la partie du logis situées dans l’angle sud-est (angle de droite en diagonal par rapport à l’entrée). Reconstruites en 1462 après l’incendie qui s’est déclenché lors de la visite de Louis XI, elles sont donc antérieures au reste de la cour.

Sur notre gauche, au-dessus de l’entrée qui mène au grand escalier, on trouve les bustes de Sully et de son épouse Rachel de Cochefilet.

Sur notre droite immédiate, dans l’angle, le puits qui permettaient d’alimenter en eau le château. Attenante, la loggia à l’italienne, autrefois ouverte – comme un cloître – a été vitrée au 18e siècle pour protéger les peintures réalisées au 17e siècle pour Sully et son fils, et qui représentent leurs différentes propriétés.

Au centre de la cour, enfin, une plaque rappelle l’engagement des de La Raudière pendant la Seconde Guerre Mondiale, et l’arrestation ici de Gabrielle de La Raudière le 6 juin 1944.

Gagnons maintenant les pièces du rez-de-chaussée depuis une petite porte près du puits.

LES ESPACES INTÉRIEURS

Si les prises de vue sont autorisées dans les salles du rez-de-chaussée, il est cependant interdit de photographier dans les appartements du premier étage (grande galerie, chambre de Sully…). Il vous faut donc visiter le château de Villebon pour en voir plus !

La première salle où l’on pénètre est la salle des Gardes de Sully – dont la chambre se trouve juste au-dessus. On retrouve aujourd’hui ici les souvenirs de chasse à cour de l’équipage des Pontoi-Pontcarré qui feront de Villebon un domaine réputé dès la fin du 19e siècle.

La salle adjacente est la cuisine. Utilisée jusqu’en 1974, elle avait été modernisée par les Pontoi-Pontcarré. On y observe un four à pain (dont on retrouve la forme sur la façade extérieure Nord), une grande cheminée, ou encore une glacière.

Nous empruntons ensuite l’escalier situé dans la tour du 15e siècle pour gagner le premier étage et la Grande Galerie, juste au-dessus de la loggia.

Ici, pas de photos… mais on e prend plein les yeux ! Dans cette ancienne antichambre de Sully, son descendant, le sixième duc de Sully, installera un cabinet de curiosités comme c’était la mode au 18e siècle : squelettes d’animaux exotiques, fossiles, coquillages, objets du bout du monde…

On peut également observer un fragment du gisant de Jean d’Estouteville et un portrait de Sully, mais aussi et surtout les portraits de la famille Pontoi-Pontcarré, ainsi que ceux des grands visiteurs de l’histoire du château, parmi lesquels de Gaulle.

C’est enfin dans cette galerie que les de La Raudière cacheront les collections du musée de Chartres pendant la Seconde Guerre Mondiale.

La visite se poursuit les bureaux des secrétaires auxquels Sully dictera ses mémoires, puis la chambre où il mourra le 22 décembre 1641. En sortant de la chambre, son cabinet de travail, puis le petit escalier qu’il empruntait pour rejoindre la salle des Gardes – ce que nous faisons.

Le parcours se termine alors par la galerie basse, dans l’ancienne loggia italienne, où ont été peintes en 1642, à la demande de Rachel de Cochefilet après la mort de son époux, huit des propriétés de Sully et son fils. Parmi elles : le château de Sully-sur-Loire, celui de Nogent-le-Rotrou, de Rosny-sur-Seine, de la Chapelle d’Angilon ou encore, bien sûr, le château de Villebon - dont on peut encore voir ici les murs d’enceintes abattus plus tard et remplacés au 18e siècle par une grille en fer forgé à la demande du sixième duc de Sully.

La visite se termine ici… et se poursuit dans les jardins.

LES JARDINS ET AUTRES BÂTIMENTES EXTÉRIEURS

Parmi les éléments remarquables du parc, il y a d’abord l’Orangerie, construite par le marquis de Pontoi-Pontcarré entre 1885 et 1897. Elle a malheureusement brûlé en 1983, mais la structure restante laisse à imaginer la grandeur et la splendeur de l’édifice.

Plus loin, près de l’ancien chenil du 19e siècle où logeaient les chiens de chasse, s’élève le colombier érigé au 17e à la demande de Sully. Il se compose de 2600 boulins (cases réservées à un couple de pigeons et leurs petits). Sachant qu’il faut un hectare pour nourrir un couple de pigeons, le propriétaire du colombier devait posséder suffisamment de terres aux alentours pour subvenir aux besoins de ses volatiles. Plus le colombier avait de boulins, plus la puissance du seigneur s’affirmait. On peut imaginer la richesse et l’étendue de la propriété terrienne de Sully – sachant que le parc du château représente déjà 40 hectares.

Ma visite s’achève ainsi, mais libre aux visiteurs de se laisser aller à une promenade près des étangs et dans le reste des jardins.

MON AVIS

Le château de Villebon est un véritable bijou du patrimoine d’Eure-et-Loir. Sa silhouette intacte et majestueuse, son atmosphère authentique, son lien direct avec des hauts personnages de l’Histoire comme Sully, en font une visite passionnante pour quiconque s’intéresse à l’histoire de France et plus généralement à la découverte du patrimoine.

Contrairement à d’autres demeures plus célèbres, Villebon n’a pas été bouleversé par les démolitions de la Révolution, ou les restaurations excessives des 19e et 20e siècles. On y sent la continuité d’un lieu resté proche de son état d’origine.

C’est aussi une visite intime : ici, pas de foule, pas de parcours trop balisé, mais la rencontre avec un monument vivant, habité, et transmis avec soin.

Pour les amateurs de châteaux médiévaux comme pour les passionnés de Renaissance et d’Histoire, pour les familles comme pour les curieux, Villebon mérite amplement le détour.

INFORMATIONS PRATIQUES

Quoi ? Château de Villebon

Où ? Villebon (28240), Eure-et-Loir.

À environ 20 km de Châteaudun, 45 km de Chartres, 150 km de Paris

Quand ? Visites guidées : de mi-avril à fin octobre, pour les groupes sur réservation (durée 1h à 1h30).

Visites individuelles : certains dimanches de mai à octobre, ainsi qu’en été (mi-juillet à mi-août, sauf le lundi).

Combien ? Visites guidées : 8 € par personne, gratuité pour les jeunes enfants.

Visites individuelles : 10 € (adultes), 5 € (moins de 12 ans), gratuit pour les moins de 5 ans.

Notez que le château de Villebon participe à différents événements : Rendez-vous aux Jardins, Journées du Patrimoine, Nuits des Châteaux… avec des visites spéciales.

Tout sur le site officiel du château de Villebon.

Commentaires