LE CHÂTEAU DE CHAMPS-SUR-MARNE : UNE PLONGÉE DANS L’ART DE VIVRE À LA FRANÇAISE

- Igor Robinet-Slansky

- 15 juil. 2025

- 20 min de lecture

Dernière mise à jour : 16 juil. 2025

À seulement vingt kilomètres de Paris, sur les bords de Marne, le château de Champs-sur-Marne propose une plongée délicate dans l’art de vivre à la française, du 17e au début du 20e siècle. Il n’a ni la notoriété de Versailles, ni le faste ostentatoire de Vaux-le-Vicomte, et pourtant, il offre l’une des plus belles expériences patrimoniales d’Île-de-France : son architecture classique raffinée et son plan innovant, ses salons et appartements richement décorés et remeublés dans l’esprit du 18e siècle, et ses jardins remarquables en font un lieu exceptionnel.

Construit à partir de 1703 pour Paul Poisson de Bourvallais, haut fonctionnaire du royaume, Champs-sur-Marne fut d’abord une résidence de campagne luxueuse, pensée pour recevoir et se retirer du tumulte de la cour. Passé entre les mains de la princesse de Conti (fille légitimée de Louis XIV et Mademoiselle de La Vallière), puis du duc de La Vallière, Louis-César de La Baume Le Blanc qui lui donne tout son éclat, le château devient, au milieu du 18e siècle, un lieu de culture et de sociabilité, fréquenté par les grands esprits des Lumières - notamment grâce à Madame de Pompadour, qui le loue entre 1757 et 1759 pour abriter ses amours avec Louis XV.

Après une succession de propriétaires qui ne réussiront pas à lui redonner son faste après la Révolution, le domaine connaît une véritable renaissance grâce au banquier Louis Cahen d’Anvers à la fin du 19e et au tournant du 20e siècle. Il entreprend une restauration exemplaire dans le respect des décors et du mobilier d’époque. Cédés à l’État en 1935, par son fils Charles, les lieux accueilleront des chefs d’État étrangers avant d’être ouvert au public.

Aujourd’hui géré par le Centre des monuments nationaux, le château de Champs-sur-Marne séduit par l’équilibre de son architecture, la richesse de ses collections, et l’atmosphère paisible de son parc de 85 hectares. Une visite incontournable pour qui s’intéresse à l’histoire, à l’architecture classique ou à l’évolution du goût et des usages dans les grandes demeures françaises.

CHÂTEAU DE CHAMPS-SUR-MARNE : HISTOIRE D’UNE MAISON DE CAMPAGNE

Du haut de ses presque 350 ans, le château de Champs-sur-Marne raconte, dans son histoire et son architecture, l’évolution de l’art de vivre à la française. Un exemple remarquable des résidences de campagne luxueuses qui ont fleuri au sein de l’aristocratie des 17e et 18e siècles.

LES DÉBUTS D’UN PROJET AMBITIEUX AVEC CHARLES RENOUARD DE LA TOUANNE

La seigneurie de Champs apparaît dès le 11e siècle comme appartenant à un certain Adam de Champs, dont la famille restera propriétaire jusqu’en 1399. Revendue à la famille d’Orgemont puis passée entre plusieurs mains, le domaine est acquis entre 1696 et 1698 par Charles Renouard de La Touanne, trésorier de l’Extraordinaire des guerres sous Louis XIV.

L’histoire du château commence donc réellement ici, à la toute fin du 17e siècle. À cette époque, Charles Renouard de La Touanne décide de faire construire une maison de plaisance en bord de Marne, comme c’est la mode en cette fin de Grand Siècle.

Ce haut fonctionnaire souhaite affirmer sa réussite sociale à travers une demeure d’apparat. Il confie le projet à Pierre Bullet (1639-1716) et à son fils, Jean-Baptiste Bullet de Chamblain (1665-1726). Le premier est l’un des prestigieux architectes du roi, connu notamment pour avoir érigé la porte Saint-Martin à Paris.

Le plan en U que confèrent les deux architectes à ce nouveau château de campagne, d’une grande rigueur classique, est caractéristique des innovations architecturales de l’époque : deux ailes encadrant un corps central, ouvert sur un jardin en terrasse.

Mais la fortune de Charles Renouard de La Touanne décline et, ruiné et incapable de payer ses dettes, il est embastillé en 1701. À peine les fondations posées, les travaux s’interrompent donc, faute de moyens. Le château reste inachevé.

PAUL POISSON DE BOURVALLAIS : L’ŒUVRE ACHEVÉE

En 1703, le domaine est racheté par Paul Poisson de Bourvallais, secrétaire du conseil royal des Finances. Il missionne Jean-Baptiste Bullet de Chamblain pour finaliser la construction et l’aménagement de sa nouvelle résidence de Champs. Au-delà du fait que l’architecte connaît bien les lieux pour y avoir travaillé avec son père, Bourvallais lui fait aussi confiance pour la simple et bonne raison que celui-ci a déjà œuvré à la construction de son hôtel particulier parisien, l’Hôtel Bourvallais, aujourd’hui le ministère de la Justice au n°13, place Vendôme.

Paul Poisson de Bourvallais reprend ainsi la construction de Champs et fait terminer le château en cinq ans : un temps record ! Dès 1708, on y reçoit et de somptueuses fêtes y sont organisées. Champs-sur-Marne devient emblématique des résidences de campagnes luxueuses qui se développent au 17e siècle.

Le château se distingue alors par la qualité de ses matériaux, la sobriété de son décor, l’ordonnance parfaite de ses façades, et la distribution de ses appartements intérieurs. Mais la carrière de Bourvallais s’effondre aussi vite qu’elle avait prospéré. Accusé d’avoir détourné des fonds publics, il est incarcéré à la Bastille en 1716. Tous ses biens, y compris Champs-sur-Marne, sont saisis par la Couronne. Gracié en 1718, il n’en récupérera pas pour autant son château qui échoue à la Couronne puis à la princesse de Conti, Marie-Anne de Bourbon (1666-1739), fille légitimée de Louis XIV et Mademoiselle de La Vallière.

LA RÉVOLUTION DES MAISONS DE CAMPAGNE AU 17e SIÈCLE

«J’ai fait Versailles pour ma Cour, Trianon pour ma famille… et Marly pour mes amis.» C’est par ces mots que Louis XIV résumait l’esprit de Marly : une maison de plaisance pensée pour l’intimité, le plaisir, l’art de vivre à la campagne, loin de la rigueur de l’étiquette de cour.

Très vite, après le roi et sa famille, les aristocrates s’enthousiasment à leur tour pour les maisons des champs, comme on les appelle alors. Car depuis la sédentarisation de la cour de France au château de Versailles, imposée en 1682 par le Roi Soleil, les nobles, dont l’ambition première est désormais d’être au plus près du monarque, sont souvent condamnés à loger dans des appartements souvent étroits, et à vivre au rythme d’un protocole très strict.

Grâce à leurs nouvelles résidences de campagne, les courtisans vont se créer de véritables bulles de luxe à l’écart de la ville, conçues pour se détendre, chasser, recevoir… et s’éloigner un temps de la rigidité de la cour. L’objectif des aristocrates est aussi d’asseoir leur légitimité sociale et leur rang grâce à des demeures modernes et luxueuses, dédiées au repos mais aussi à la représentation.

Si au départ il s’agit de réaménager dans le goût classique de l’époque des château ou manoirs médiévaux, très vite l’engouement est tel que de nouvelles constructions sortent de terre un peu partout autour de Paris et Versailles. Et avec elles, l’architecture française prend un nouvel essor.

On s’appuie sur les innovations portées par les architectes François Mansart et Louis Le Vau dans la première moitié du 17e siècle, initiateurs de style classique français – là où jusqu’alors, le style italien prédominait.

Pour en savoir plus sur les Maisons de plaisance, rendez-vous dans mon article sur l’exposition dédiée à cette thématique au Musée de Marly, jusqu’au 31 août 2025.

LE STYLE CLASSIQUE FRANÇAIS

Le style classique français né au 17e siècle incarne une recherche d’harmonie, de clarté et de rationalité, inspirée de l’Antiquité gréco-romaine mais adaptée au goût monarchique français.

Structuré autour de l’ordre, de la symétrie et de la régularité, l’architecture classique repose sur des plans rigoureux (souvent en U ou en H), des façades rythmées par des travées, des pilastres ou colonnes d’ordres antiques (dorique, ionique, corinthien), favorisant des jeux de perspective soigneusement calculés. La toiture à la Mansart, à deux pentes brisées, devient une signature.

L’ornementation, bien que présente, reste maîtrisée : mascarons, frontons sculptés, balustres, corniches et entablements sont utilisés pour souligner la structure sans la surcharger. Pensée comme un art de la mesure, l’architecture classique vise autant à flatter le regard qu’à exprimer un idéal d’équilibre, de stabilité et de grandeur, à l’image de la monarchie absolue incarnée par Louis XIV (règne : 1643-1715).

Parmi les grands noms de ce courant figurent :

François Mansart, considéré comme le père de l’architecture classique française, inventeur du célèbre toit qui porte son nom, et auteur du château de Maisons (aujourd’hui Miasons-Laffitte), emblématique de ce nouveau courant.

Louis Le Vau, architecte du roi, est l’un des maîtres d’œuvre de Vaux-le-Vicomte - qui inspirera Versailles à Louis XIV -, du Collège des Quatre-Nations (actuelle Institut de France voulu par le Cardinal Mazarin) et des premières campagnes de Versailles. Il est souvent associé à Charles Le Brun (pour la décoration) et André Le Nôtre (pour les jardins).

Jules Hardouin-Mansart, petit-neveu de François Mansart, prolonge cette tradition en la magnifiant : il est l’auteur de la galerie des Glaces, de l’église du Dôme des Invalides et de nombreux hôtels parisiens.

Ce style est également théorisé et enseigné : la création de l’Académie royale d’architecture en 1671 institutionnalise les règles de l’art classique, fondées sur Vitruve, Palladio – plans simples, élévations sobres, ouverture sur la nature environnante - et les traités de l’architecture antique. Loin d’être un simple pastiche, le classicisme français invente une modernité du pouvoir et de l’équilibre, que l’on retrouve aussi bien à Versailles qu’au château de Champs-sur-Marne, dans une version plus intimiste et maîtrisée.

CHAMPS-SUR-MARNE : UN CHÂTEAU DE CAMPAGNEÀ L’ARCHITECTURE INNOVANTE

S’il se tient aux règles de l’architecture classique que l’on retrouve dans de nombreux châteaux et maisons de campagne au 17e puis au début du 18e siècle, Champs-sur-Marne entend cependant moderniser ce style avec un plan en U plus ramassé et rectangulaire :

les ailes sont réduites, la façade est animée par trois avant-corps ;

le corps central arrondi, aux décors graphiques de colonnes toscane (rez-de-chaussée) et de pilastres composites (étage), accueille un vestibule qui ouvre sur un salon et offre une vue traversante de la cour au jardin par un jeu de transparence avec les ouvertures de la façade arrière ;

le rez-de-chaussée et le premier étage sont de même hauteur ;

l’avant-corps côté jardin, sculpté, est en forme de rotonde…

Ses aménagements innovants, mais aussi et surtout sa composition entièrement axée autour du corps central, entre cour et jardin, feront de Champs-sur-Marne une référence de l’architecture française pendant plus d’un siècle.

Mais le château ne se distingue pas seulement par ses extérieurs : sa distribution intérieure, novatrice, influencera, elle-aussi, les architectes pour les décennies à venir. Elle sera montrée en exemple dans les traités d’architecture de l’époque, et se diffusera dans toure l’Europe.

Au 18e, la haute société française cherche plus de confort, et s’invente un art de vivre plus adapté à un mode de vie entre apparat et intimité. C’est le cas au château de Versailles avec Louis XV, qui se fait aménager de petits appartements privés, mais aussi dans les résidences de campagne des riches aristocrates qui veulent à la fois recevoir en grandes pompes et bénéficier d’espaces plus confidentiels.

Pour cela, suivant les principes initiés par Le Vau à Vaux-le-Vicomte, les architectes vont repenser les plans des riches demeures : Auparavant, les pièces et appartements se présentaient en enfilade, les espaces de réception se cofondant avec les pièces de vie quotidienne. Dès lors, les plans s’articulent à partir d’un axe central et traversant entre cour et jardin, avec un vestibule puis un grand salon, autour desquels s’organisent, en symétrie, les différents espaces.

Ainsi, à Champs-sur-Marne, le vestibule, côté cour, donne accès aux pièces de service, à une salle à manger – nouveauté de l’époque - et aux escaliers - dont le majestueux escalier principal qui dessert les chambres et cabinets privés à l’étage ; le grand salon, côté jardin, distribue les espaces de réception.

Les pièces ne se suivent plus mais peuvent être accessibles indépendamment les unes des autres. C’est le cas notamment à l’étage. Les chambres, qui ont chacune leurs propres cabinet et garde-robe, sont distribuées de part et d’autre d’un couloir, en double profondeur. Les pièces, moins profondes et plus équilibrées, sont aussi plus lumineuses. Les décors intérieurs se composent principalement de boiseries peintes, un matériau qui permet aussi une meilleure isolation.

Quant aux jardins qui courent à l’arrière du château, créés à Champs-sur-Marne par Claude Desgots, petit-neveu de Le Nôtre, ils respectent l’art paysager à la française : un axe principal qui prolonge celui, central, du château, et le long duquel évoluent des parterres et broderies végétales tout en géométrie, des bassins, des allées d’arbres, des pelouses et des bosquets. Le plaisir de la promenade et le désir de détente au vert s’accompagnent d’une esthétique aussi riche que délicate.

DE LA PRINCESSE DE CONTI AU DUC DE LAVALLIÈRE

Comme nous l’avons vu, après la confiscation du château de Champs à Paul Poisson de Bourvallais, le domaine de Champs-sur-Marne est cédé en 1718 à Marie-Anne de Bourbon, princesse de Conti. Elle ne le conserve que brièvement avant de le transmettre à son cousin Louis-François de Bourbon, duc de La Vallière.

Mais c’est le fils de ce dernier, Louis-César de La Baume Le Blanc, qui marquera véritablement le destin du château entre 1739 et 1763.

LOUIS-CÉSAR, L’ESPRIT DES LUMIÈRES

Louis-César de La Baume Le Blanc, duc de La Vallière, né en 1708, est un personnage éclairé. Proche de Madame de Pompadour (qui le nommera directeur de son théâtre de société personnel à Versailles), gentilhomme érudit, il est aussi un grand collectionneur de livres et un ami personnel de Louis XV. Homme de lettres, il fait de Champs-sur-Marne un lieu de villégiature et de culture. Il y installe sa bibliothèque, riche de plus de 30 000 volumes, et transforme le château en salon d’idées. Des figures majeures des Lumières y sont reçues : Voltaire, Diderot, d’Alembert, mais aussi des artistes et architectes.

Louis-César modifie légèrement la distribution des pièces pour son confort personnel, et apporte le goût rocaille (ou style Louis XV) au château : des boiseries aux formes plus souples et courbes, des motifs végétaux ou animaliers, des arabesques…

Dans cet esprit de raffinement cultivé, il commande également à Christophe Huet, peintre spécialisé, entre autres, dans les scènes dites « de singeries », la réalisation du désormais célèbre salon chinois. Ce décor, conservé aujourd’hui dans un état remarquable, illustre la mode de l’exotisme qui règne alors dans les milieux éclairés.

Pour en savoir plus sur les « singeries », et notamment la célèbre Grande Singerie du château de Chantilly, rendez-vous dans mon article dédié sur ce blog.

Côté parc, les tracés se font plus souples et moins symétriques, et des jardins à l’anglaise, laissant plus de liberté à la nature, s’y déploient, le tout porté par le talent du successeur de Claude Desgots, le jardinier Jean Charles Garnier d’Isle.

UNE HÔTE DE PRESTIGE : MADAME DE POMPADOUR

En 1757, le duc de La Vallière cherche à vendre son domaine de Champs mais, peinant à trouver un acquéreur, décide de le mettre temporairement en location. En juillet de cette même année, Jeanne-Antoinette Poisson, plus connue sous le nom de Madame de Pompadour (1721-1764), décide ainsi de louer le château pour une somme de 12 000 livres par an. Elle est alors déjà la favorite du roi Louis XV, mais aussi une femme d’influence, mécène éclairée, et stratège politique. Elle voit en Champs-sur-Marne un havre de paix, loin de la cour, et un cadre idéal pour ses affaires… et pour vivre son histoire d’amour avec le roi en toute intimité.

Elle y entreprend des travaux ambitieux : modernisation des appartements, aménagement du jardin, réfection des toitures. Le château devient un lieu de diplomatie officieuse : c’est là qu’elle reçoit le prince de Soubise après sa défaite à la bataille de Rossbach.

Mais Louis XV n’aime pas spécialement le château de Champs et rechigne à la rejoindre. Madame de Pompadour choisit alors de quitter le domaine dès 1759. Son passage, bien que bref, aura marqué durablement les lieux, notamment par l’ajout de pièces de confort (une salle de bain, aujourd’hui salle à manger des enfants) et la revalorisation de certains décors.

CHAMPS-SUR-MARNE : DU DÉCLIN À LA RENAISSANCE – LES CAHEN D’ANVERS

En 1763, las de s’en occuper, le duc de Lavallière cède son château à Gabriel Michel de Tharon, directeur de la Compagnie des Indes. Sa fille, Henriette-Françoise, marquise de Marbeuf par mariage, hérite du domaine qui, à sa mort sur l’échafaud en 1794, devient bien national.

Après la Révolution française, le château est racheté en 1801 par le neveu de la marquise, le duc Gaston Pierre Marc de Lévis, qui remet en état le château et ses jardins, et agrandit même le parc. Maire de Champs-sur-Marne entre 1808 et 1831, il y recevra Chateaubriand. Son fils revend cependant le domaine en 1831 à un marchand de biens, Jacques Maurice Grosjean, qui le revendra en 1858 à Ernest Santerre, agent de change parisien. Son fils, Sébastien Santerre, adaptera les décors au goût éclectique du Second Empire (1852-1870), avant que le château ne soit occupé par les Prussiens pendant la guerre de 1870.

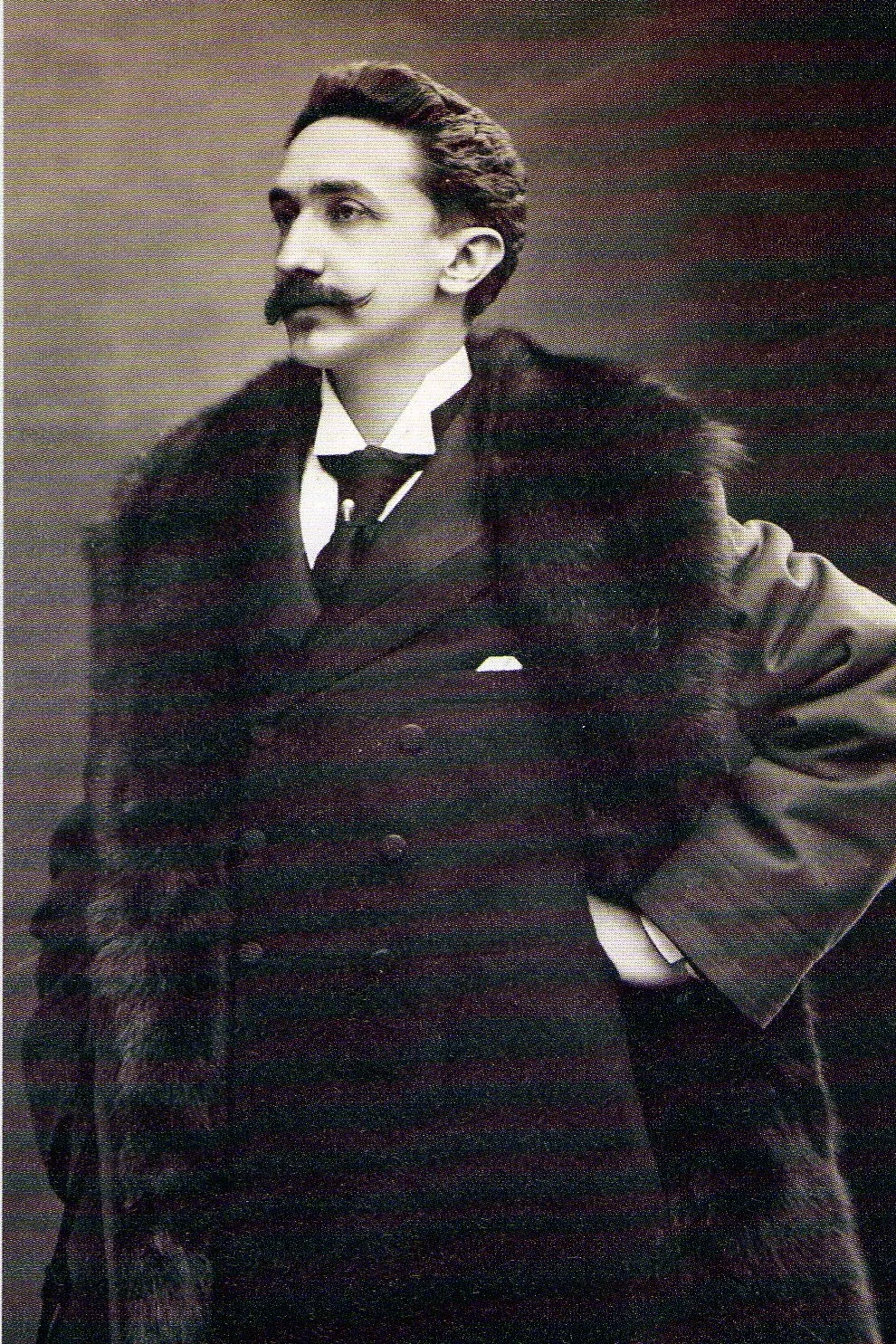

Il faut attendre 1895 pour qu’un nouveau souffle soit donné au domaine, grâce à Louis Cahen d’Anvers (1837-1922).

Issu d’une des plus riches familles de banquiers installée à Paris au milieu du 19e siècle, ce mécène passionné d’art du 18e souhaite reconstituer à Champs-sur-Marne un décor cohérent et authentique avec son épouse Louise (1845-1922). Il confie la restauration du château à Walter-André Destailleur (1867-1940), architecte réputé pour sa connaissance du style classique, et les jardins à Henri et Achille Duchêne, les plus grands paysagistes français de leur temps.

Suivant les archives du 18e, le mobilier d’époque est sélectionné avec soin, les tapisseries anciennes sont restaurées, les boiseries sont reconstituées à l’identique. Certaines pièces changent cependant de destination, ou sont modernisées, pour plus de confort et pour s’adapter au mode de vie de l’époque – des salles de bains sont ainsi ajoutées aux chambres.

Le château devient un lieu de réception mondaine, où se croisent les célébrités du début du 20e siècle : Marcel Proust, Robert de Montesquiou, Isadora Duncan, et autres membres de l’élite intellectuelle européenne.

En 1935, le fils des Cahen d’Anvers, Charles, fait don du château à l’État, à condition qu’il soit conservé tel quel, avec ses collections.

CHAMPS-SUR-MARNE ET LA RÉPUBLIQUE

Entre 1939 et 1974, Champs-sur-Marne est affecté à la présidence de la République. Il accueille des chefs d’État étrangers, des délégations, et sert parfois de cadre à des séjours officiels. Parmi les hôtes illustres : le roi du Cambodge Norodom Sihanouk, ou encore les présidents de pays africains nouvellement indépendants dans les années 1960.

Ce n’est qu’après une longue campagne de restauration entamée dans les années 2000 que le château ouvre ses portes au grand public en 2013, sous l’égide du Centre des monuments nationaux.

Il est aujourd’hui l’un des rares châteaux d’Île-de-France entièrement meublé dans l’esprit du 18e siècle, accessible à tous.

VISITE DU CHÂTEAU DE CHAMPS-SUR-MARNE

Après cette longue introduction historique, il est temps d’explorer le château.

UNE MISE EN SCÈNE ARCHITECTURALE DÈS L’ARRIVÉE

Dès l’entrée, le regard est happé par la symétrie majestueuse de la cour d’honneur, fermée de grilles en fer forgé aux chiffres « L.C. », témoignages de l’époque de Louis Cahen d’Anvers. Le château, construit en pierre blonde, adopte une sobriété toute classique. Sa façade principale, longue de 60 mètres, est rythmée par des pilastres et ornée de mascarons. On observe bien, ici, les trois avant-corps, dont celui, au centre, composé d’un portique dorique qui aurait inspiré celui du palais de l’Élysée.

Côté jardin, une rotonde centrale ouvre la perspective vers les parterres, selon un axe strictement géométrique typique du 17e siècle finissant.

L’ensemble évoque une maison de campagne luxueuse, pensée pour le confort et la représentation, à échelle humaine. Le promeneur est aussitôt saisi par l’équilibre des proportions, et l’élégance tranquille des lieux.

LE PARCOURS DE VISITE INTÉRIEUR

Une fois la porte du château franchie, c’est toute la beauté des décors et aménagements intérieurs qui s’offre au visiteur.

LE REZ-DE-CHAUSSÉE, OU L’ART DE RECEVOIR À LA FRANÇAISE

L’entrée s’effectue par un vestibule monumental, dont le sol en damier noir et blanc rappelle les grands hôtels particuliers parisiens. Ce hall, orné de pilastres toscans – similaires mais plus épurés que les pilastre dorique - et de boiseries sobres, distribue en face le Grand Salon, et à gauche l’escalier d’Honneur.

LA BIBLIOTHÈQUE BILLARD

D’abord bibliothèque installée en 1870 par Ernest Santerre, cette pièce devient salle de Billard avec Charles Cahen d’Anvers en 1928.

LE SALON ROUGE

Destinée à accueillie la chambre de la maîtresse de maison dès 1739, cette pièce a été occupée par Madame de Pompadour entre 1957 et 1959, et par Louise Cahen d’Anvers jusqu’en 1922. Son fils, Charles, transformera cette chambre en bureau en 1928.

LE CABINET EN CAMAÎEU

Cet ancien cabinet de toilette présente de superbes boiseries peintes de « chinoiseries » bleues par Christophe Huet vers 1748 à la demande du duc de La Vallière. Ce dernier souhaitait un cabinet aussi richement décoré que celui du roi au château de Choisy.

LE SALON CHINOIS

C’est la pièce la plus spectaculaire du château. Commandée par Louis-César de La Baume Le Blanc vers 1740 pour servir de Grand Cabinet, elle est décorée de panneaux peints par Christophe Huet, représentant des scènes de chasse, de musique et de loisirs, peuplées d’animaux anthropomorphes – notamment des singes musiciens ou danseurs. Cette « singerie » raffinée, très en vogue dans la première moitié du 18e siècle, est un témoignage précieux du goût pour l’exotisme fantasmé.

Les murs sont entièrement recouverts de ces peintures intégrées dans des boiseries moulurées, avec des rehauts d’or. Le mobilier évoque un art de vivre à la fois raffiné et théâtral. Les assises Louis XV tapissées des Fables de La Fontaine ont été installées ici par les Cahen d’Anvers.

LE FUMOIR

Cet ancien salon de musique est aménagé en fumoir dans les années 1930. Il accueille également les livres le plus précieux du château. Parmi les éléments remarquables, la tapisserie de Beauvais, réalisée au 18e siècle, représente le voyage de l’empereur chinois Kangxi (1662-1722).

Les décors de Destailleur se composent de boiseries sombres, identiques à celle de la salle de Billard voisine. On y trouve également des fauteuils et canapés en damas vert, où les convives pouvaient s’entretenir dans une atmosphère masculine, à mi-chemin entre cabinet de lecture et club privé. Il symbolise l’évolution de l’usage des pièces au fil des siècles.

LE GRAND SALON

C’est la pièce principale des espaces de réception du château. Celle dans laquelle les invités étaient reçus dès le 18e siècle. Le grand salon, quasiment ovale, est meublé de pièces Régence et Louis XV. Bureau, fauteuils italiens en cuir, cheminées en marbre, tapis persan, boiseries et dessus de porte 18e, portes-fenêtres ouvrant sur le jardin, plafond peint façon ciel… tout participe ici d’une mise en scène sophistiquée qui doit impressionner les convives.

LA SALLE À MANGER

C’est l’une des premières pièces du genre, destinée uniquement à servir de salle à manger. Auparavant, on « dressait » la table (tréteaux et planche) dans les salons de réceptions.

On est ici à la fois dans un lieu de dîners intimes et de réception luxueux : boiseries plutôt sobres, fontaines de marbre, mobilier élégant et fonctionnel…

LA CHAMBRE DE GILBERT CAHEN D’ANVERS

Cette pièce était la chambre des Bourvallais, avant de devenir un salon de compagnie. Décorée en 1898 par Destailleur, elle devient une chambre d’amis, puis celle du petit-fils de Louis Cahen d’Anvers, Gilbert, jusqu’en 1935.

LE COULOIR DES OFFICES ET LA SALLE À MANGER DES ENFANTS

On traverse ensuite les espaces de service, avec d’abord le couloir des offices où étaient stockés la vaisselle et les éléments nécessaire à la table.

Attenante, la salle à manger des enfants, installée ici par les Cahen d’Anvers, prend place dans l’ancienne salle de bain de Madame de Pompadour, conçue dans le plus grand luxe par l’architecte de Louis XV, Ange-Jacques Gabriel.

LE PÉRISTYLE ET L’ESCALIER D’HONNEUR

A gauche du vestibule, le péristyle est pavé de carrelage blanc à cabochons noirs. Décoré, entre autres, d’une statue italienne du 17e représentant Saint Michel terrassant le Dragon - installée ici par les Cahen d’Anvers -, il accueille le bureau de l’huissier qui recevait les visiteurs, mais aussi et surtout la cage de l’escalier d’honneur.

Cet escalier en pierre, dont la rampe en fer forgé a été transformée par Louis Cahen d’Anvers qui y a ajouté son chiffre (L et C), participe à l’apparat du château. Il mène à l’étage réservé à la vie privée des occupants.

LE PREMIER ÉTAGE, OU L’INTIMITÉ RETROUVÉE

Arrivé sur le palier du premier étage, on se dirige vers le salon de Musique, situé juste au-dessus du Grand Salon ovale.

LE SALON DE MUSIQUE

Avant de pénétrer dans le magnifique salon de Musique, on traverse un vestibule aux pilastres ioniques et aux sculptures de la fin du 18e (école de Clodion) représentant des Amours.

C’est alors que le salon de Musique s’ouvre aux yeux éblouis des visiteurs. Sa destination date du 19e siècle. Ses grandes fenêtres offrent un panorama exceptionnel sur les jardins et ses parterres brodés.

Côté aménagements, cette pièce remarquable est décorée d’une vingtaine de pilastres d’ordre composite, et d’une frise évoquant la musique, datée du 19e siècle. On est accueilli à droite et à gauche des portraits de Louis et Louise Cahen d’Anvers signés Léon Bonnat pour le premier, et Emile-Auguste Carolus-Durand pour le second.

Les assises et le mobilier Régence et Louis XV se mêlent au confort des canapés et fauteuils 19e. Le grand piano de 1874 a appartenu à Isaac de Camondo, riche banquier et mécène contemporain des Cahen d’Anvers, dont le fils, Moïse, habitera le célèbre Hôtel Nissim de Camondo, qui accueille aujourd’hui le superbe musée Nissim de Camondo. Coment ce piano a-t-il atterri ici ? Simplement parce que Moïse de Camondo est l’époux d’Irène Cahen d’Anvers, fille de Louis et Louise.

LA CHAMBRE BLEUE

Cette chambre, qui tient son nom de la couleur de ses boiseries 18e, fait partie d’un appartement destiné à un couple. Au 19e siècle et au début du 20e, elle a accueilli Irène Cahen d’Anvers. Après la session du domaine à l’État, elle est utilisée pour loger des chefs d’État étrangers.

Attenante, une très belle salle de bain a été créée dans les mêmes tonalités de bleus.

LA CHAMBRE D’HONNEUR

Elle était réservée, comme dans beaucoup de châteaux disposant d’une telle chambre d’Honneur, à accueillir le roi, s’il venait à passer, ou des hôtes de marque. Son aménagement datant du 19e siècle reprend les codes des chambres d’apparat du 18e, notamment avec la balustrade qui sépare l’espace de sommeil du reste de la pièce, ou le lit à la duchesse de style Louis XIV.

Au fond, derrière la tenture, une petite porte mène à la salle de bain de la chambre d’Honneur.

LE SALON D’ANGLE

À l’origine, les boiseries sculptées au 18e par le duc de La Vallière accueillaient une chambre. Louis Cahen d’Anvers en fera son bureau de travail.

LA CHAMBRE DE MONSIEUR ET MADAME

Son nom peut interpeler. Habituellement, dans un château, on trouve l’appartement de Monsieur d’un côté, celui de Madame de l’autre. Au 19e siècle, ses principes aristocratiques évoluent, et les codes plus bourgeois, qui veulent que les époux partagent le même lit, s’imposent.

Cette pièce sera donc d’abord celle de Louis Cahen d’Anvers avant de devenir la chambre de Charles, son fils, et de son épouse, Suzanne Lévy. Plus tard, en 1962, Charles et Yvonne de Gaulle y dormiront lors de la visite à Champs-sur-Marne du premier ministre anglais de l’époque.

LE BOUDOIR ET LA SALLE DE BAIN DE MADAME

Si Charles Cahen d’Anvers dispose d’un bureau de travail, son épouse Suzanne peut profiter de ce boudoir pour ses occupations personnelles.

Non loin de là, la salle de bain de Madame, ancienne garde-robe au 18e, est équipée de tout le confort moderne de la fin du 19e.

Avant de redescendre, on traverse un couloir étonnant qui mène au vestibule du salon de musique. Il est entièrement recouvert de tapisseries d’Aubusson, des « verdures » du 17e qui représentent des paysages, et qui ont été placées ici pour Louis Cahen d’Anvers.

LE PARC ET LES JARDINS – L’ILLUSION D’UN MONDE PARFAIT

Labellisé Jardin remarquable, le domaine de 85 hectares du château de Champs-sur-Marne offre un condensé de l’art paysager à la française, tel qu’il s’est exprimé entre la fin du 17 siècle et le début du 20e.

LES JARDINS RÉGULIERS OU À LA FRANÇAISE

Conçus par Claude Desgots, petit-neveu de Le Nôtre, puis réadaptés par son gendre, Garnier d’Isle, les jardins s’étendent en terrasses sur la pente naturelle qui descend vers la Marne. Il a été restitué d’après archives par Henri Duchêne à partir de 1895.

On y retrouve tous les éléments du style classique, mêlant rigueur géométrique et effets de surprise :

Parterres symétriques dessinés en broderies de buis,

Des bassin, avec au centre, le bassin de Scylla, qui reprend une composition de Charles Le Brun pour le parc de Sceaux,

Des Bosquets : dans un premier, une cuve baptismale italienne de la Renaissance et ornée de profils de papes et de bustes de philosophes ; dans un second, le bassin du petit cheval en arbre (qui n’est plus blanc avec le temps),

Des allées rectilignes encadrées de haies, de topiaires et d’arbres taillés ;

Une statuaire allégorique…

De part et d’autre du jardin français, on trouve à droite le parterre de Diane, et à gauche celui d’Apollon.

LE JARDIN À L’ANGLAISE

Plus bas vers la Marne, et autour du jardin à la française, le parc s’ouvre sur une zone paysagère plus libre, inspirée des jardins anglais. Cette partie, créée au 19e siècle par le duc de Lévis, fut pensée pour inviter à la méditation, au vagabondage de l’esprit, dans l’esprit des philosophies romantiques de l’époque.

Derrière le parterre d’Apollon, s’élève la maison du jardinier, contemporaine du jardin anglais et voisine de l’orangerie construite, elle, en 1905 pour les Cahen d’Anvers, et du potager.

MON AVIS : UNE VISITE INDISPENSABLE POUR TOUT AMATEUR DE PATRIMOINE

Visiter Champs-sur-Marne, c’est faire l’expérience d’une immersion rare dans ce que l’on appelait, au Siècle des Lumières, le "bel art de vivre". Tout ici respire l’élégance discrète : les décors sont raffinés sans être ostentatoires, les volumes équilibrés, les perspectives apaisantes. Que l’on soit passionné d’histoire, amateur d’architecture, amoureux de jardins ou simple curieux en quête de belles visites, ce château a tout pour séduire.

Peu fréquenté par rapport aux grandes institutions voisines, Champs-sur-Marne permet de se projeter dans la vie quotidienne d’une maison noble du 18e siècle : on y entendrait presque le froufrou des robes, le craquement du parquet, le murmure d’une conversation dans un petit salon.

C’est aussi un excellent point d’entrée pour mieux comprendre les usages de la société d’Ancien Régime, les influences esthétiques de l’époque (rococo, orientalisme, goût anglais), et le passage des siècles dans l’histoire d’un même lieu. La qualité des restitutions, la richesse des collections et la diversité du parcours de visite en font un lieu particulièrement adapté aux familles, aux groupes scolaires ou aux visiteurs étrangers souhaitant découvrir un patrimoine authentique. Une halte passionnante, à inscrire sans hésiter dans tout itinéraire de découverte du Grand Paris.

INFOS PRATIQUES

Quoi ? Château et parc de Champs-sur-Marne

Où ? 31 rue de Paris, 77420 Champs-sur-Marne

Accès : RER A – station Noisy-Champs (puis 20 minutes à pied ou bus).

Parking gratuit à proximité.

Quand ? Du mardi au dimanche

de 10h à 12h15 et de 13h30 à 18h.

Fermeture le lundi, le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.

Combien ? 9 € plein tarif

Gratuit pour les -26 ans ressortissants de l’Union européenne.

Informations et réservations sur le site du château de Champs-sur-Marne.

Commentaires